От устья р. Алдан до пос. Сиктях

пос. Сангар - устье р. Вилюй - Северный полярный круг - пос. Жиганск - пос. Сиктях

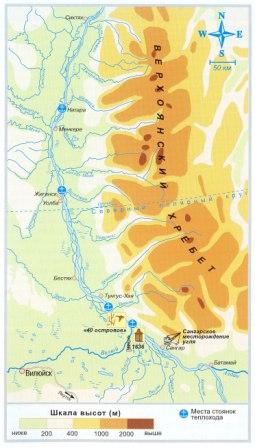

На всем протяжении от Якутска до Ледовитого океана Лена поражает пустынностью своих берегов, чудных своей дикой красотой. При быстром ходе парохода вниз по реке, в момент наибольшей высоты воды весеннего разлива, картины красот природы берегов сменялись одна за другой, как в панораме. Необъятная ширь воды в устьях Алдана и Вилюя сменяется картиной совершенно отвесных скал правого берега Лены...» Так в конце XIX в. описывал Лену путешественник А. Бычков. Почти то же самое можно сказать о ней и сто лет спустя... Осталось позади бескрайнее водное пространство устья р. Алдан. Минуя его, судно входит в весьма протяженный участок речной долины, приуроченный к Предверхоянскому предгорному прогибу. Чуть ниже, от устья р. Вилюй, начинается урочище, называемое 40 островов. В действительности их несравнимо больше, и эта островная феерия прослеживается с юга на север до притока Лены Менкере, после которого русло реки сосредотачивается. Левый берег р. Лены, ниже устья Алдана, называемый Берег Тимир-Баргы, чуть выше пос. Арылах, обязан своим названием древнему месту добычи железа (так переводится слово «тимир»). Во времена первопроходцев якуты платили ясак «мягкой рухлядью» (мехами), железными поковками и изделиями из металла. Воевода Василий Пушкин доносил в Москву, что «железо есть самое доброе, а плавят, государь, они то железо и каменья не помногу, не на большое дело, на свои якуцкие, вместо сабель делают пальмы и ножи...» Во времена экспедиции Беринга на Лене было построено несколько железоплавильных заводов, остатки одного из которых видны до сих пор в устье р. Буотамы напротив Булгунняхтаха. Минуя сложный Белогорский перекат, теплоход подходит к пос. Сангар. Здесь, как и в Кангалассах, ведутся разработки месторождений каменного угля. Первые сведения о сангарском угле были получены в 1915 г. Исследования были продолжены после 1925 г., а с 1934 г. угольные рудники Сангар-Хая и Кангалассы переходят в ведение Главсевморпути. Поселок производит хорошее впечатление — ровные асфальтированные улицы, двухэтажные деревянные и многоэтажные каменные дома, зелень, красивый пейзаж вокруг с приметной горой Сангар-Хая, давшей название поселку. В Сангаре расположена пристань Ленского пароходства. Отсюда до Якутска регулярно ходят скоростные теплоходы «Ракета» и «Метеор». Здесь можно увидеть памятник известному полярному летчику О. Кальвицу, самолет которого разбился во время сильнейшей бури в 1930 г.; его именем назван небольшой поселок рядом с Сангаром. Через левобережные протоки по большой воде суда заходят на р. Лунгху, слева от устья которой в 1636 г. было основано Усть-Вилюйское зимовье, просуществовавшее около 70 лет и перенесенное затем на Вилюй. Сравнительно недавно можно было еще увидеть в этих местах остатки крепостных стен. За несколько километров до впадения Вилюя правый берег Лены повышается, местами он обрывист, скорость течения достигает 4 км/ч. Река прижимается к гористому правому склону долины, представленному передовым хребтом Верхоянской горной системы — хребтом Усть-Вилюйским. Система предовых горных хребтов, параллельных долине Лены, тянется и далее на север, однако русло реки постепенно все дальше отходит от гор. Горы вновь приближаются к реке лишь ниже пос. Кюсюр, где долина Лены пересекает Верхоянскую горную систему. По правому берегу Лены, в районе устья Вилюя, встречаются заросли кедрового стланика, с которого снимается богатый урожай ореха. Стоит обратить внимание на округлые валуны, во множестве присутствующие в основании склона долины реки. На ленских берегах порой находят валуны, представленные горными породами, каких не сыщешь в ближайших горных хребтах, а порой обнаруживающиеся там, где и вовсе нет горных хребтов. Установлено, что валуны в низовья Лены были принесены речным льдом! Сначала по Витиму, Алдану, Олекме, а потом уже по долине Лены. Лед «торосит» коренные породы, выступающие на дне реки, и переносит во время половодья вместе со льдом на расстояние до 300 м за сезон. 300 метров в год — это совсем немного. Однако если измерять время геологическими отрезками, то этого совершенно достаточно для миграции валунов на те 3 тыс. км, которые отделяют Алданский щит и Витимо-Патомское нагорье от низовьев р. Лены. Монастырские острова — одно из старейших названий островов на Нижней Лене. Сенокосные угодья здесь отмечал еще С. Челюскин в 1735 г. Самый крупный левый приток Лены - р. Вилюй. Его устье с трудом просматривается среди проток и островов. Первые сведения о Вилюе относятся к 1620 г., когда мангазейские казаки, двигавшиеся вверх по Тунгуске, встретились с вилюйскими эвенками и волоком спустились на Вилюй. Первые научные исследования бассейна были проведены экспедицией Р. Маака в 1853-1854 гг., в 1915 г. появилась первая лоцманская карта - по сути дела, маршрутная зарисовка от устья реки до г. Вилюйска. Общее протяжение реки - 2450 км. На своем пути Вилюй преодолевает горный участок с ущельями, каменистыми шиверами и переходит в равнинную часть с песчаным, изменчивым ложем и многочисленными протоками. Примерно на середине реки когда-то был порожистый участок - через Улахан-Хан и Куччугуй-Хан не могли пройти даже лодки. Сегодня на месте непроходимых когда-то порогов - Вилюйское море. Зато судоходство в низовьях реки, ранее возможное от Сунтар, ныне целиком зависит от попусков воды Вилюйской ГЭС. 15 октября 1956 г. из глубокой скважины в устье Вилюя (Тас-Тумус) ударил мощный газовый фонтан, на укрощение которого ушло около трех месяцев. Так была открыта Лено-Вилюйская газоносная провинция, откуда в 1963 г. началось строительство газопровода Мастах-Якутск-Мохсоголлох протяженностью 610 км. Через четыре года газ пришел в столицу республики. Большая часть газовых запасов Якутии находится в особом газогидратном состоянии, напоминающем на первый взгляд пористый лед, который в настоящее время добыть практически невозможно Между реками Лямпушка и Дянышка располагается охотничий заказник, примыкающий к Верхоянскому хребту, где среди высоких скал можно встретить снежного барана чубука — объект повышенного внимания со стороны охотников. В перспективе здесь планируется создание заповедника, чтобы помимо уникальных животных сохранить здесь и удивительное сочетание лесной, степной и горной растительности. Ныне здесь располагается Усть-Вилюйский национальный парк. Населенных пунктов ниже по течению практически нет, а те, что отмечены на картах, заброшены. Отсюда совсем недалеко до Северного полярного круга. От устья речки Оручан, ниже по течению Лены на 550 м, проходит эта незримая линия (66°33' с.ш.). За ней можно наблюдать полярные дни и полярные ночи (дни и ночи, длящиеся больше 24 часов). Непосредственно на линии полярного круга солнце является незаходящим в день летнего солнцестояния (22 июня), а невосходящим - в день зимнего солнцестояния (22 декабря). По мере приближения к полюсу (увеличения географической широты) продолжительность полярного дня и ночи увеличивается. Первый населенный пункт после пересечения Северного полярного круга — пос. Жиганск (от переиначенного тунгусского Эдьиген - «житель низовьев»). Он основан в 1632 г. казаками из отряда П. Бекетова. Здесь вскоре была размещена таможенная застава, где регистрировалась поступающая с низовьев пушнина, основано плотбище, где строились кочи, на которых с 1633 г. казаки совершали плавания на Яну, Индигирку, Колыму. В 1783 г. при образовании Иркутской губернии острог стал уездным городом со своим гербом. В 1798 г. в нем были деревянная трехглавая Никольская церковь, казенные магазины, уездная управа, часовня, 19 домов и 12 юрт. Население составляло 70 человек. Упадок Жиганска произошел вследствие разграбления его в 1805 г. шайкой каторжан, бежавших из Охотского острога, а также вследствие перенесения проходившего через него почтового тракта на Верхоянск. Селение почти 130 лет было полузаброшенным и лишь с 30-х гг. двадцатого столетия, с началом освоения Северного морского пути, вновь получило развитие: появляется пристань, гидроавиапорт, строится мощная радиостанция, организуется технический участок пути, обслуживающий судоходство в низовьях реки. В 1980 г. здесь появилось телевидение, в 1991 г. автомобильная дорога соединила Жиганск с Вилюйским трактом. Напротив Жиганска виден большой остров Иосиф (на плане города 1798 г. носил название Осиповский), который, судя по всему, ранее находился гораздо ближе к левому берегу и за 200 лет практически перекочевал на другую сторону реки. Километра два берег идет без заметных выходов угля, а затем снова появляются три пласта. Далее так называемое «летнее стойбище» и мыс Хоронгхо, слева — низкий остров Хара-Сыра (Хара-Сырей), покрытый тальником, справа же впереди возвышается приметный «грозный мыс Кыстатом», как значится в дневнике А.А. Бунге. Ширина реки здесь около 11 км, левый берег каменистый, отделенный от основного русла островами. Первый создатель атласа нижней части Лены Н. Евгенов составил точное, подробное и красочное описание фарватера реки буквально километр за километром. Возвышения на правом берегу — склоны Верхоянского хребта, с них берут свое начало многие речки, в числе которых Джарджан, Мянгкяря и другие. Напротив острова Жолдонга в Лену впадает река Моторчуна. На правом берегу Лены, в 755 км от устья, установлен памятник путейцам. Здесь погибли, ремонтируя знак, под обвалившимся берегом двое рабочих из обстановочной бригады. В устье заповедной ныне р. Муны в 1638 г. казаками было поставлено Столбовское зимовье, просуществовавшее около 30 лет, а затем брошенное. В береговых отложениях этой реки геологи часто находят алмазы, принесенные сюда из месторождений, расположенных в бассейне Вилюя. За островом Санга начинается территория образованного в 1930 г. заполярного Булунского района (улуса), самого большого по площади в республике. В 1637 г. в устье р. Молоды (левый приток Лены, в 350 км ниже Жиганска) сотник Елисей Буза построил несколько кочей, на которых дошел до р. Омолой, откуда сухим путем достиг Яны. В устье р. Сиктях (в переводе «сырое место») весной 1729 г. был раздавлен льдами парусник «Эверс» исследователя Игнатия Козыревского, который планировал повторить поход С. Дежнева из Якутска на Камчатку. «Памятная книжка Якутской области» за 1863 г. так характеризовала Сиктях: «Урочище на левом берегу Лены, жительство якутов Жиганского улуса, здесь имеется часовня и запасной хлебный магазин». С тех пор мало что изменилось в этом селении. А. Окладников, открывший в 1943 г. у Сиктяха стоянку древнейшего человека, сделал следующий вывод: «Древнейшие жители старого Сиктээха уже умели сначала плавить металл в специальных тиглях из огнеупорной глины, а затем придавать ему в искусно приготовленных формах желаемый вид...» А ведь это было свыше тысячи лет тому назад!

На всем протяжении от Якутска до Ледовитого океана Лена поражает пустынностью своих берегов, чудных своей дикой красотой. При быстром ходе парохода вниз по реке, в момент наибольшей высоты воды весеннего разлива, картины красот природы берегов сменялись одна за другой, как в панораме. Необъятная ширь воды в устьях Алдана и Вилюя сменяется картиной совершенно отвесных скал правого берега Лены...» Так в конце XIX в. описывал Лену путешественник А. Бычков. Почти то же самое можно сказать о ней и сто лет спустя... Осталось позади бескрайнее водное пространство устья р. Алдан. Минуя его, судно входит в весьма протяженный участок речной долины, приуроченный к Предверхоянскому предгорному прогибу. Чуть ниже, от устья р. Вилюй, начинается урочище, называемое 40 островов. В действительности их несравнимо больше, и эта островная феерия прослеживается с юга на север до притока Лены Менкере, после которого русло реки сосредотачивается. Левый берег р. Лены, ниже устья Алдана, называемый Берег Тимир-Баргы, чуть выше пос. Арылах, обязан своим названием древнему месту добычи железа (так переводится слово «тимир»). Во времена первопроходцев якуты платили ясак «мягкой рухлядью» (мехами), железными поковками и изделиями из металла. Воевода Василий Пушкин доносил в Москву, что «железо есть самое доброе, а плавят, государь, они то железо и каменья не помногу, не на большое дело, на свои якуцкие, вместо сабель делают пальмы и ножи...» Во времена экспедиции Беринга на Лене было построено несколько железоплавильных заводов, остатки одного из которых видны до сих пор в устье р. Буотамы напротив Булгунняхтаха. Минуя сложный Белогорский перекат, теплоход подходит к пос. Сангар. Здесь, как и в Кангалассах, ведутся разработки месторождений каменного угля. Первые сведения о сангарском угле были получены в 1915 г. Исследования были продолжены после 1925 г., а с 1934 г. угольные рудники Сангар-Хая и Кангалассы переходят в ведение Главсевморпути. Поселок производит хорошее впечатление — ровные асфальтированные улицы, двухэтажные деревянные и многоэтажные каменные дома, зелень, красивый пейзаж вокруг с приметной горой Сангар-Хая, давшей название поселку. В Сангаре расположена пристань Ленского пароходства. Отсюда до Якутска регулярно ходят скоростные теплоходы «Ракета» и «Метеор». Здесь можно увидеть памятник известному полярному летчику О. Кальвицу, самолет которого разбился во время сильнейшей бури в 1930 г.; его именем назван небольшой поселок рядом с Сангаром. Через левобережные протоки по большой воде суда заходят на р. Лунгху, слева от устья которой в 1636 г. было основано Усть-Вилюйское зимовье, просуществовавшее около 70 лет и перенесенное затем на Вилюй. Сравнительно недавно можно было еще увидеть в этих местах остатки крепостных стен. За несколько километров до впадения Вилюя правый берег Лены повышается, местами он обрывист, скорость течения достигает 4 км/ч. Река прижимается к гористому правому склону долины, представленному передовым хребтом Верхоянской горной системы — хребтом Усть-Вилюйским. Система предовых горных хребтов, параллельных долине Лены, тянется и далее на север, однако русло реки постепенно все дальше отходит от гор. Горы вновь приближаются к реке лишь ниже пос. Кюсюр, где долина Лены пересекает Верхоянскую горную систему. По правому берегу Лены, в районе устья Вилюя, встречаются заросли кедрового стланика, с которого снимается богатый урожай ореха. Стоит обратить внимание на округлые валуны, во множестве присутствующие в основании склона долины реки. На ленских берегах порой находят валуны, представленные горными породами, каких не сыщешь в ближайших горных хребтах, а порой обнаруживающиеся там, где и вовсе нет горных хребтов. Установлено, что валуны в низовья Лены были принесены речным льдом! Сначала по Витиму, Алдану, Олекме, а потом уже по долине Лены. Лед «торосит» коренные породы, выступающие на дне реки, и переносит во время половодья вместе со льдом на расстояние до 300 м за сезон. 300 метров в год — это совсем немного. Однако если измерять время геологическими отрезками, то этого совершенно достаточно для миграции валунов на те 3 тыс. км, которые отделяют Алданский щит и Витимо-Патомское нагорье от низовьев р. Лены. Монастырские острова — одно из старейших названий островов на Нижней Лене. Сенокосные угодья здесь отмечал еще С. Челюскин в 1735 г. Самый крупный левый приток Лены - р. Вилюй. Его устье с трудом просматривается среди проток и островов. Первые сведения о Вилюе относятся к 1620 г., когда мангазейские казаки, двигавшиеся вверх по Тунгуске, встретились с вилюйскими эвенками и волоком спустились на Вилюй. Первые научные исследования бассейна были проведены экспедицией Р. Маака в 1853-1854 гг., в 1915 г. появилась первая лоцманская карта - по сути дела, маршрутная зарисовка от устья реки до г. Вилюйска. Общее протяжение реки - 2450 км. На своем пути Вилюй преодолевает горный участок с ущельями, каменистыми шиверами и переходит в равнинную часть с песчаным, изменчивым ложем и многочисленными протоками. Примерно на середине реки когда-то был порожистый участок - через Улахан-Хан и Куччугуй-Хан не могли пройти даже лодки. Сегодня на месте непроходимых когда-то порогов - Вилюйское море. Зато судоходство в низовьях реки, ранее возможное от Сунтар, ныне целиком зависит от попусков воды Вилюйской ГЭС. 15 октября 1956 г. из глубокой скважины в устье Вилюя (Тас-Тумус) ударил мощный газовый фонтан, на укрощение которого ушло около трех месяцев. Так была открыта Лено-Вилюйская газоносная провинция, откуда в 1963 г. началось строительство газопровода Мастах-Якутск-Мохсоголлох протяженностью 610 км. Через четыре года газ пришел в столицу республики. Большая часть газовых запасов Якутии находится в особом газогидратном состоянии, напоминающем на первый взгляд пористый лед, который в настоящее время добыть практически невозможно Между реками Лямпушка и Дянышка располагается охотничий заказник, примыкающий к Верхоянскому хребту, где среди высоких скал можно встретить снежного барана чубука — объект повышенного внимания со стороны охотников. В перспективе здесь планируется создание заповедника, чтобы помимо уникальных животных сохранить здесь и удивительное сочетание лесной, степной и горной растительности. Ныне здесь располагается Усть-Вилюйский национальный парк. Населенных пунктов ниже по течению практически нет, а те, что отмечены на картах, заброшены. Отсюда совсем недалеко до Северного полярного круга. От устья речки Оручан, ниже по течению Лены на 550 м, проходит эта незримая линия (66°33' с.ш.). За ней можно наблюдать полярные дни и полярные ночи (дни и ночи, длящиеся больше 24 часов). Непосредственно на линии полярного круга солнце является незаходящим в день летнего солнцестояния (22 июня), а невосходящим - в день зимнего солнцестояния (22 декабря). По мере приближения к полюсу (увеличения географической широты) продолжительность полярного дня и ночи увеличивается. Первый населенный пункт после пересечения Северного полярного круга — пос. Жиганск (от переиначенного тунгусского Эдьиген - «житель низовьев»). Он основан в 1632 г. казаками из отряда П. Бекетова. Здесь вскоре была размещена таможенная застава, где регистрировалась поступающая с низовьев пушнина, основано плотбище, где строились кочи, на которых с 1633 г. казаки совершали плавания на Яну, Индигирку, Колыму. В 1783 г. при образовании Иркутской губернии острог стал уездным городом со своим гербом. В 1798 г. в нем были деревянная трехглавая Никольская церковь, казенные магазины, уездная управа, часовня, 19 домов и 12 юрт. Население составляло 70 человек. Упадок Жиганска произошел вследствие разграбления его в 1805 г. шайкой каторжан, бежавших из Охотского острога, а также вследствие перенесения проходившего через него почтового тракта на Верхоянск. Селение почти 130 лет было полузаброшенным и лишь с 30-х гг. двадцатого столетия, с началом освоения Северного морского пути, вновь получило развитие: появляется пристань, гидроавиапорт, строится мощная радиостанция, организуется технический участок пути, обслуживающий судоходство в низовьях реки. В 1980 г. здесь появилось телевидение, в 1991 г. автомобильная дорога соединила Жиганск с Вилюйским трактом. Напротив Жиганска виден большой остров Иосиф (на плане города 1798 г. носил название Осиповский), который, судя по всему, ранее находился гораздо ближе к левому берегу и за 200 лет практически перекочевал на другую сторону реки. Километра два берег идет без заметных выходов угля, а затем снова появляются три пласта. Далее так называемое «летнее стойбище» и мыс Хоронгхо, слева — низкий остров Хара-Сыра (Хара-Сырей), покрытый тальником, справа же впереди возвышается приметный «грозный мыс Кыстатом», как значится в дневнике А.А. Бунге. Ширина реки здесь около 11 км, левый берег каменистый, отделенный от основного русла островами. Первый создатель атласа нижней части Лены Н. Евгенов составил точное, подробное и красочное описание фарватера реки буквально километр за километром. Возвышения на правом берегу — склоны Верхоянского хребта, с них берут свое начало многие речки, в числе которых Джарджан, Мянгкяря и другие. Напротив острова Жолдонга в Лену впадает река Моторчуна. На правом берегу Лены, в 755 км от устья, установлен памятник путейцам. Здесь погибли, ремонтируя знак, под обвалившимся берегом двое рабочих из обстановочной бригады. В устье заповедной ныне р. Муны в 1638 г. казаками было поставлено Столбовское зимовье, просуществовавшее около 30 лет, а затем брошенное. В береговых отложениях этой реки геологи часто находят алмазы, принесенные сюда из месторождений, расположенных в бассейне Вилюя. За островом Санга начинается территория образованного в 1930 г. заполярного Булунского района (улуса), самого большого по площади в республике. В 1637 г. в устье р. Молоды (левый приток Лены, в 350 км ниже Жиганска) сотник Елисей Буза построил несколько кочей, на которых дошел до р. Омолой, откуда сухим путем достиг Яны. В устье р. Сиктях (в переводе «сырое место») весной 1729 г. был раздавлен льдами парусник «Эверс» исследователя Игнатия Козыревского, который планировал повторить поход С. Дежнева из Якутска на Камчатку. «Памятная книжка Якутской области» за 1863 г. так характеризовала Сиктях: «Урочище на левом берегу Лены, жительство якутов Жиганского улуса, здесь имеется часовня и запасной хлебный магазин». С тех пор мало что изменилось в этом селении. А. Окладников, открывший в 1943 г. у Сиктяха стоянку древнейшего человека, сделал следующий вывод: «Древнейшие жители старого Сиктээха уже умели сначала плавить металл в специальных тиглях из огнеупорной глины, а затем придавать ему в искусно приготовленных формах желаемый вид...» А ведь это было свыше тысячи лет тому назад!