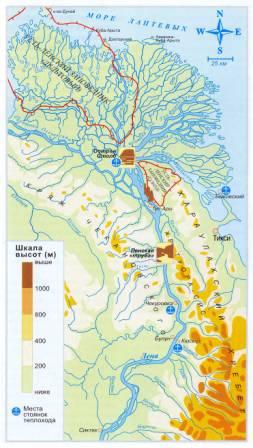

От пос. Сиктях до Быкова мыса

пос. Булун - Чекуровские щеки - остров Тит-Ары - остров Столб - дельта Лены - Усть-Ленский заповедник - Быков мыс

Нам остается пройти три интереснейших отрезка долины р. Лены: так называемые Чекуровские щеки, где долина р. Лены рассекает западную ветвь Верхоянского хребта, затем - отрезок долины от выхода ее на простор «преддельты» и по Быковской протоке, ограничивающей дельту р. Лены с юго-востока, дойти до Быкова мыса. Этот путь мы начинаем от места расположения пос. Булун, основанного жителями Жиганска, бежавшими на север в 1805 г., по-видимому, от эпидемии оспы. Благоприятное местоположение (в центре наиболее удобных для ловли рыбы песков) дало селению быстрый рост. Немало способствовало росту Булуна и то обстоятельство, что он лежал на перекрестке торговых дорог: с одной стороны на Оленек, Анабар и Хатангу, с другой стороны на Яну и Индигирку. Весь этот громадный район побережья Ледовитого океана снабжался товарами булунских купцов... Типичнейшим представителем булунских купцов можно считать Якова Федоровича Санникова, купца 2-й гильдии. На старом булунском кладбище обращал на себя внимание необычный для этих мест гранитный надгробный памятник Я.Ф. Санникову (1844-1908), потомку того самого купца, который в поисках пушнины и мамонтовой кости «открыл» таинственную землю, поименованную Землей Санникова. Есть в Булуне и могила кочегара Носова, участника экспедиции Э. Толля. искавшего «Землю Санникова» на яхте «Заря». Незаселенная местность напротив Булуна на старых картах называется Кюсюр. Перед самой революцией там начинают селиться рыбопромышленники, рыбаки, оленеводы, затем в 30-е гг. Кюсюр становится крупным поселением, Булун же постепенно теряет свое значение, и с 1959 г. он совершенно заброшен. В Кюсюре сегодня расположены пристань, школа, Дом культуры, различные учреждения. Пос. Кюсюр расположен на суженном участке долины р. Лены, и во время весеннего ледохода на берег выносится течением реки мощный ледяной вал, достигающий высоты нескольких метров. Ниже пос. Кюсюр долина Лены делает резкий поворот, который поначалу незаметен с теплохода; в результате создается впечатление, что река устремляет свои воды прямо в основание хребта. В этом районе могучая Лена течет одним руслом, без островов, в пустынной и мрачной местности. Максимальный дневной расход воды в этом месте, измеренный в 1944 г., составил 194 тыс. м3/с — настоящая фабрика пресной воды! Хараулахский хребет, показывающийся на горизонте в районе Булуна, заметно приближается к правому берегу, выходя к нему у речки Чубукулах. Левый берег также становится выше — Лена входит в так называемую «трубу». Отвесные скалистые берега высотой до 400 м местами как бы нависают над свинцовой водой, ширина русла уменьшается до 2 км и меньше, что только подчеркивает мощь и размеры береговых утесов... Именно здесь планировалось создание самой высокой плотины на р. Лене, которой заканчивался бы каскад проектируемых электростанций. Гидроэнергетиками было подсчитано, что Лена располагает гигантскими запасами гидроэнергии. Только четыре гидроэлектростанции этого каскада - Киренская, Жедайская, Якутская и Нижнеленская, - по их расчетам, могли бы вырабатывать в год миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Эта поистине фантастическая ГЭС на Нижней Лене была спроектирована ленинградскими специалистами. Плотиной Нижнеленской ГЭС планировалось перегородить узкую ленскую «трубу» там, где она прорывает скалистые отроги Верхоянского хребта. Здесь очень удобные топографические и геологические условия местности, они как бы самой природой созданы для сооружения мощнейшей в мире гидроэлектростанции: ширина долины немногим более 2 км, очень крутые и высокие скалистые берега, глубина реки 20-25 м, весной до 50 м. Сооружением каскада гидроузлов на Лене и ее притоках предполагалось решить две главные водохозяйственные проблемы: во-первых, получение огромного количества дешевой электроэнергии; во-вторых, значительное улучшение условий судоходства и лесосплава. Между тем опыт эксплуатации водохранилища на р. Вилюй в условиях, близких к проектируемому ленскому каскаду, свидетельствует о трагических экологических последствиях для природы и для людей, живущих на берегах реки. Огромные размеры водохранилища привели бы к существенному усилению размыва берегов, сложенных мерзлыми породами; значительно ухудшились бы и условия нереста рыб в низовьях Лены. Здесь река пересекает границу лесной растительности — далее к северу прослеживаются лишь низкорослая угнетенная лиственница, кустарниковая ольха и ива, тяготея к берегам Лены, согревающей деревца и кустарники своим теплом, накопленным в верховьях. В начале 40-х гг. здесь возник рыбацкий поселок Чекуровка. В наше время неподалеку от поселка на скальном основании построен аэропорт, а напротив поселка на прибрежной скале виден разбившийся самолет. Не менее Чекуровских щек известны и пески Кумах-Сурт. Здесь в 1806 г. останавливался адъюнкт Петербургской Академии наук М. Адаме, доставивший с низовьев Лены в столицу первый полный скелет мамонта. 31 июля 1893 г. здесь встретились полярные исследователи Э. Толль и Е. Шилейко, участвовавшие во Второй Арктической экспедиции, а через несколько дней на лодках отплыли к Оленьку. В этих местах жили купцы, рыбаки, а с 1894 г. несколько семей ссыльных староверов. Многих влек к себе суровый Север, о многих осталась память на картах: в дельте Лены есть и пески Барон-Толльские, и протока Де-Лонга, а в морях — острова Шилейко, Евгенова... Ниже левобережного ручья Хатыстах долина Лены постепенно расширяется, и вот уже справа виден низкий каменный остров Тас-Ары. Возле этого острова в сильную бурю едва не погибла ленская экспедиция Н. Юргенса. Севернее, за основным руслом р. Лены, покоится второй крупный остров — Тит-Ары, ограниченный с запада Булкурской протокой. Остров этот на значительной площади сложен речными наносами Лены. Остров Тит-Ары (Лиственничный) - самое северное место на Лене, где встречается среди прочих видов даурская лиственница. Еще в 30-е гг. на северной, более возвышенной, оконечности острова росли довольно большие деревья, некоторым было по 400 лет. Остров Тит-Ары разделяет реку на две протоки, из которых правая, главная, продолжается до самого острова Столб в верхней части дельты реки Лены, а левая, Булкур-ская, выходит непосредственно в Оленекскую протоку. Здесь надежно утвердили себя низкорослые кряжистые лиственницы, нередко обладающие «флаговыми» кронами — свидетелями постоянной борьбы с сильнейшими ветрами. Они соседствуют с кустарниками ольхи и ивы, уступая место открытым полянам с массой разнообразных цветов, практически одновременно распускающихся в дни непродолжительного в Арктике вегетационного периода. В известной книге А.Н. Колосова и С.Е. Мостахова «По реке Лене» в отношении острова Тит-Ары написано следующее: «Тит-Ары в переводе с якутского означает Лиственничный остров. Это одно из самых северных в мире мест, где растет даурская лиственница. В начале двадцатого столетия ботаник Каяндер впервые описал растительность острова. Он нашел здесь деревья высотой 4-6 м, из которых образовался участок редкостойного леса. Таким он оставался до 1943 г., когда на остров пришли рыбопромысловики и из-за крайней нужды в топливе и строительных материалах лес был вырублен». К этому следует лишь добавить, что рыбопромысловиками были спецпереселенцы из Прибалтики, интернированные после ее освобождения в ходе Отечественной войны. Высаженные поздней осенью на этот северный безлюдный остров и оставленные без каких-либо средств к существованию люди в большинстве своем погибли. И лишь немногие, оставшиеся в живых, отстроились и положили начало поселку Тит-Ары, обозначенному на всех географических картах России. Ныне на острове Тит-Ары воздвигнута стела, в основании которой на металле на четырех языках — финском, эстонском, литовском и латвийском — высечены фамилии тех, кто навеки остался погребенным в эту мерзлую землю. Булкурская протока, самая верхняя протока дельты Лены, заслуживает особого внимания. Отчленяющая с запада остров Тит-Ары от материка, она мелководна и несудоходна. Более того, в малую воду трудно проходится даже на моторной лодке. Примечательно то, что в Булкурскую протоку р. Лена весенним паводком выносит массу битого льда, накопившегося в долине реки за долгую и холодную зиму. Лед образует по берегам протоки многометровые торосы и нередко не успевает растаять в продолжение короткого лета. Случается так, что Булкурская протока оказывается полностью забита льдом. Она просто исчезает в ледяных берегах, совершенно неожиданных в жаркий летний день. Хотя слово «жаркий» здесь неприемлемо. Жарким он может быть на основном русле. А здесь, в царстве льда, постоянно прохладно, а то и просто холодно, а над водой нередко стелется плотный слой тумана, из которого, подобно миниатюрным айсбергам, могут неожиданно появляться плавающие льдины. Холодная вода, холодные берега, глубоко промерзшая земля, ледяные жилы, чуть заметные в темно-серых, почти черных суглинках на бровке высокой террасы, местами скалистые выступы горных пород, обрамленные снежниками, — такова картина Булкурской протоки в середине лета, запоминающаяся даже для тех, кто бывал «на Северах», кто с ними на «ты». Напротив острова Тас-Ары на правом берегу р. Лены сходятся устья двух рек, одна из которых течет на северо-северо-запад, другая на юго-запад. Их долины приурочены к тектоническому прогибу земной коры - так называемому Кюндейскому грабену. Здесь проходит южная граница горной части Усть-Ленского биосферного заповедника и расположен южный его кордон. Возле острова Тит-Ары на правом берегу р. Лены виден белоснежный карбонатный утес, поднимающийся прямо из ленских вод, известный как Белая скала, или Тит-Арынский мыс. Внимательный взгляд с реки позволяет наблюдать здесь результаты активно протекающих карстовых процессов: промытые водой глубокие трещины в горных породах, небольшие гроты, крутые распадки, скалистые, отпрепарированные дождями и ветрами останцы причудливой формы. Омывая этот утес, река Лена нередко волнуется, штормит, волны разбиваются о скалы, порождая множество брызг, совсем как на морском берегу. Тит-Арынский мыс не одинок в своем гордом возвышении над ленским простором. Правый берег реки на всем отрезке от Белой скалы до самой Быковской протоки представляет собой крутой, местами обрывистый склон, расчлененный долинами небольших рек и ручьев. В береговых обрывах хорошо видны слои горных пород, различающиеся цветом и мощностью, местами словно разорванные и сдвинутые друг относительно друга великими внутренними силами Земли. Эти слои, протянувшиеся на несколько десятков километров, словно раскрытая книга, писавшаяся природой многие сотни миллионов лет. Эти места давно привлекали внимание геологов. По ним профессионалы читают историю формирования здесь земной коры, историю развития самой ленской долины. Примечательно, что все это можно наблюдать непосредственно с борта теплохода, который проходит совсем недалеко от правого берега реки. Но не только обнажения горных пород могут привлечь внимание путешественников. Ниже по долине Лены древесная растительность исчезает, сменяется тундровыми мхами и лишайниками. Почти все это видно с борта теплохода. Жители Якутии и туристы, побывавшие на Лене, обычно посещают знаменитые Ленские столбы, протянувшиеся вдоль правого берега реки, выше устья р. Буотамы. Сведения о них имеются в любом путеводителе по Лене, в каждом описании долины реки, в каждом фотоальбоме. А вот утесы в низовьях Лены, в урочище Таба-Бастах, что в переводе с якутского означает Голова Оленя, простирающиеся севернее 72° с.ш., известны гораздо меньше, хотя в эмоциональном и научном отношении они также уникальны. Более 320 млн лет отделяют нас от того времени, когда на месте ныне глубоко промерзших неподвижных скал штормило теплое, сравнительно неглубокое море, полное света и жизни. Его следы — колонии кораллов, одиночные кораллы и мшанки, морские лилии - криноидеи. Они во множестве видны на поверхности известняковых береговых обрывов. Нагроможденные друг на друга обломки горных пород образуют своеобразные, сливающиеся каменные реки — курумы. Наверху монолитные стены расчленяются на блоки, образующие крутосклонные пирамидальные башни, обелиски, стелы, арки. Бесконечное многообразие силуэтов рельефа поражает воображение, вызывает невольное восхищение и преклонение перед величайшим архитектором всех широт, имя которому — Природа! Карстовому массиву в местности Таба-Бастах «повезло»: он оказался на территории Усть-Ленского государственного заповедника, и это — надежная гарантия того, что неповторимый ландшафт будет огражден от уничтожения человеком. А от природных сил разрушения его надежно охраняет мерзлота. От песков Соболь, простирающихся вдоль левого берега (земли эти ранее принадлежали купцам Громовым и названы по имени парохода «Соболь»), уже хорошо различим стоящий в верховьях дельты реки Лены остров Столб — величественный останец скальных пород, отторгнутый рекой от самого северного в этой части континента хребта Туора-Сис. Сложен остров Столб плитчатыми песчаниками девонского возраста. Внешне остров этот вовсе не похож на столб, а скорее напоминает высокий массивный холм с довольно крутыми склонами и пологой вершиной. Высота его немногим более 100 м. В 1920 г. участники экспедиции Ф. Матисена на пароходе «Лена» провели измерение высоты острова, которая оказалась равной 104 м. На вершине острова по распоряжению Матисена был поставлен каменный столб высотою в сажень — знак экспедиции, рядом с уже имевшимся старым каменным знаком, являвшимся предметом религиозного культа. Из вершины последнего торчал шест с навязанными тряпочками и тесемками, а у подножия лежали монеты, видимо, являвшиеся жертвоприношением. Если Вам доведется побывать на Нижней Лене и подняться на остров Столб, Вы действительно обнаружите на его вершине небольшую каменную пирамидку, сложенную из плит песчаника и напоминающую топографический знак. Рядом установлено сэрге. Здесь же «музей» предметов, оставленных посетителями. Таков обычай. Чего только в этом музее под открытом небом нет: монеты, всевозможные авторучки и карандаши, гильзы и патроны. Каждый что-то оставляет, отдавая дань старой традиции или суеверию: если что-то оставишь — вернешься еще раз. Значит, еще раз сможешь увидеть с высоты сотни метров захватывающий вид южной части дельты Лены, уходящие на север, восток и запад ее острова и протоки Наблюдая за островом Столб с некоторого расстояния с воды или с береговых уступов в разные дни и в разных погодных условиях, можно видеть постоянное изменение его высоты и очертания. Он то возвышается над водой в форме несколько округленной усеченной пирамиды, упираясь в водную поверхность реки всем своим основанием, то словно всплывает над поверхностью Лены, соединяясь с ней только центральной своей частью. Если в такую пору мимо острова проходит судно с низкими темными бортами, они не просматриваются и видна только белая его надстройка. На темном фоне острова она образует квадратное окно, словно прорубленное насквозь в скалистом массиве. Это окно медленно движется на фоне острова, пока эффект не исчезнет. Эти изменения очертаний острова Столб, и не только его, вызваны оптическими эффектами, называемыми миражом. На Нижней Лене миражи возникают в результате соприкосновения относительно холодных масс воздуха с теплой поверхностью приходящей с юга ленской воды. Поток восходящего теплого воздуха образует над поверхностью воды слой, обладающий иными оптическими свойствами, нежели основная воздушная масса, и тогда остров Столб словно всплывает над водой. Сейчас дельта р. Лены и прилегающие к ней возвышенности правого берега - биосферный заповедник, образованный в 1986 г. Площадь Усть-Ленского заповедника составляет 1433 тыс. га, в пределах которой 585 тыс. га занимают тундровые пространства и около 604 тыс. га - акватории. Заповедник состоит из двух участков, разделенных между собой р. Леной: дельтового, охватывающего значительную часть территории дельты р. Лены, и горного - Сокола, протянувшегося вдоль правого берега р. Лены до о. Тас-Ары. На территории заповедника сочетаются разнообразные тундровые сообщества - уникальные моховые тундры и тундрово-болотные комплексы, насчитывается более 30 видов редких растений, нуждающихся в охране. Здесь нашли для себя удобную среду обитания 32 вида млекопитающих. В дельтовой части заповедника охраняются места массового гнездования водоплавающих птиц, нагула и отела булунского стада дикого северного оленя, нагула и миграции ценных видов рыб: осетровых и лососевых, в том числе тайменя, нельмы, чира, муксуна, ряпушки. Восточная часть заповедника включает в себя пространства горной тундры, где обитают песец, горный баран, черношапочный сурок, многие виды птиц. Из крупных животных нередкими гостями заповедника являются белый и бурый медведи, дикие олени, полярный волк. На территории заповедника и его охранной зоны находятся крайние северные куртины лесной растительности. О необычной природе дельты Лены пишут путешественники и журналисты, ученые и туристы. «Я видел заповедники - Баргузинский на Байкале, Сихотэ-Алиньский на Дальнем Востоке, другие заказники и заповедные места, - пишет журналист Л. Шинкарев. Ленскую дельту ни с чем не сравнить - ни по ландшафту, ни по редчайшей фауне, ни по масштабам. Самою судьбою оставлена нам богатейшая природная лаборатория Заполярья...» Создание Усть-Ленского государственного заповедника - крупнейшего в нашей стране - было важным природоохранным мероприятием, направленным на то, чтобы сберечь сообщества северных животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу. Кажется, совсем рядом высится крест-памятник, поставленный на месте гибели американского исследователя Арктики Джорджа Де-Лонга и части членов экипажа исследовательской яхты «Жаннетта», раздавленной льдами летом 1881 г. Спустившись от острова Столб вниз по Большой Туматской протоке, можно выйти к крутому высокому берегу и подняться по склону к памятнику, сделать запись в дневнике, который хранится в срубе, где некогда были захоронены останки членов экспедиции, взглянуть на макет яхты, установленный здесь на обелиске, зримо представить себе, как все это было, что стоило людям изучение и покорение Арктики, морей Северного Ледовитого океана. От острова Столб на восток отворачивает основная протока дельты — Быковская, на запад — Оленекская. А между ними веером, обращенным к северу, раскинулись бессчетные большие и маленькие протоки, отчленяющие множество островов. Дельта Лены изучена довольно обстоятельно гидрогеологами, геологами, мерзлотоведами и, конечно, биологами. Вот как описывает эти места путеводитель «По реке Лене», изданный в 1985 г.: «Дельта Лены — сложная природная мозаика, состоящая из 1500 больших и малых островов, 60000 озер различных размеров и форм. Местные жители говорят: «Здесь столько озер, сколько звезд на небе». Озера и протоки богаты рыбой и дичью. Нельма, ряпушка, пелядь, сиг, муксун, чир — все эти ценные рыбы собираются здесь на своих нерестилищах. Это один из крупных рыбопромысловых районов Якутии.» Вдоль внешних границ Усть-Ленского заповедника с охватом участков Восточный, Туора-Сис и архипелага Новосибирских островов (о-ва Ляховские, Анжу, Де-Лонга) организован природный резерват «Лена—Дельта». В летнюю пору обилие корма привлекает сюда стада диких оленей, которых подстерегают их извечные враги — волки; на мелких грызунов охотятся соболь, горностай, ласка; преследуя песцов, в тундру заходит рысь, в речные протоки заплывают нарвал и белуха, а на песчаных отмелях устраивают свои лежбища моржи. Обогнув острова Петрушка и Эбе-Бага, теплоход повернет на север и, пройдя около 45 миль, окажется у острова Дунай с приметным маяком — высокой круглой башней с черно-белыми полосами и деревянным домом поблизости. Остров Дунай назван так по имени енисейского казака Константина Дуная, который с 30-х гг. XVII в. служил на Лене, ходил на кочах к Индигирке и Колыме. От острова Дунай теплоход повернет на 90° к юго-востоку и пройдет мимо приметного мыса Кокелях, затем мимо острова Куба. Примерно посередине пути, в устье Туматской протоки, стоит остров Сагастырь. В 1882 г. Русским географическим обществом здесь была организована обсерватория, проводившая ежечасные метеорологические и магнитные наблюдения. Наблюдения Сагастырской обсерватории положили основу изучению климата северного побережья Азии и дали весьма ценные материалы. В 1933 г. экипажем шхуны «Пионер» был установлен памятный знак на бетонной площадке, оставшейся от обсерватории. Чуть далее, у острова Куба-Арыта (Америка-Куба-Арыта), за год до основания полярной обсерватории высадился измученный экипаж с американской шхуны «Жаннетта» (под командованием Д. Де-Лонга), раздавленной льдами. Останки погибших членов экспедиции были захоронены на горе Кюегель-Хая (после этих событий она стала неофициально называться Америка-Хая). Не так давно участники похода на яхте «Якуцк» восстановили упавший крест над могилой отважных покорителей Арктики Морской порт Тикси стоит не на берегах Лены, но судьба его неразрывна с рекой, от залива Неёлова его отделяет лишь небольшой перешеек. Начало строительства Усть-Ленского порта (затем переименованного в Тикси) приходится на 1932 г., когда пароход «Лена» высадил на пустынный берег бухты первый отряд зимовщиков-строителей, которые в рамках Международного полярного года возвели здесь метеостанцию. Подходит к концу путешествие по великой Лене: теплоход огибает остров Дашка и подходит к приметному Быкову мысу, где заканчивается речной фарватер. Обогнув Быков мыс, судно выходит в море Лаптевых. Завершая свою книгу о Лене, А. Павлов пишет: «Можно много ходить по улочкам поселка, не встречая ничего особенного, однако, встав на обдуваемом непрерывными промозглыми ветрами Быковом мысу, хочется снять шапку — здесь отдает океану свои воды после многотрудного пути одна из величайших рек Земли — река Лена». И нет сомнения в том, что вольно или невольно, но каждый, кому доведется дойти до этого места, увезет с собой незабываемые воспоминания о самом крае материка, видевшего так много отважных людей, исследовавших и осваивавших Арктику!

Нам остается пройти три интереснейших отрезка долины р. Лены: так называемые Чекуровские щеки, где долина р. Лены рассекает западную ветвь Верхоянского хребта, затем - отрезок долины от выхода ее на простор «преддельты» и по Быковской протоке, ограничивающей дельту р. Лены с юго-востока, дойти до Быкова мыса. Этот путь мы начинаем от места расположения пос. Булун, основанного жителями Жиганска, бежавшими на север в 1805 г., по-видимому, от эпидемии оспы. Благоприятное местоположение (в центре наиболее удобных для ловли рыбы песков) дало селению быстрый рост. Немало способствовало росту Булуна и то обстоятельство, что он лежал на перекрестке торговых дорог: с одной стороны на Оленек, Анабар и Хатангу, с другой стороны на Яну и Индигирку. Весь этот громадный район побережья Ледовитого океана снабжался товарами булунских купцов... Типичнейшим представителем булунских купцов можно считать Якова Федоровича Санникова, купца 2-й гильдии. На старом булунском кладбище обращал на себя внимание необычный для этих мест гранитный надгробный памятник Я.Ф. Санникову (1844-1908), потомку того самого купца, который в поисках пушнины и мамонтовой кости «открыл» таинственную землю, поименованную Землей Санникова. Есть в Булуне и могила кочегара Носова, участника экспедиции Э. Толля. искавшего «Землю Санникова» на яхте «Заря». Незаселенная местность напротив Булуна на старых картах называется Кюсюр. Перед самой революцией там начинают селиться рыбопромышленники, рыбаки, оленеводы, затем в 30-е гг. Кюсюр становится крупным поселением, Булун же постепенно теряет свое значение, и с 1959 г. он совершенно заброшен. В Кюсюре сегодня расположены пристань, школа, Дом культуры, различные учреждения. Пос. Кюсюр расположен на суженном участке долины р. Лены, и во время весеннего ледохода на берег выносится течением реки мощный ледяной вал, достигающий высоты нескольких метров. Ниже пос. Кюсюр долина Лены делает резкий поворот, который поначалу незаметен с теплохода; в результате создается впечатление, что река устремляет свои воды прямо в основание хребта. В этом районе могучая Лена течет одним руслом, без островов, в пустынной и мрачной местности. Максимальный дневной расход воды в этом месте, измеренный в 1944 г., составил 194 тыс. м3/с — настоящая фабрика пресной воды! Хараулахский хребет, показывающийся на горизонте в районе Булуна, заметно приближается к правому берегу, выходя к нему у речки Чубукулах. Левый берег также становится выше — Лена входит в так называемую «трубу». Отвесные скалистые берега высотой до 400 м местами как бы нависают над свинцовой водой, ширина русла уменьшается до 2 км и меньше, что только подчеркивает мощь и размеры береговых утесов... Именно здесь планировалось создание самой высокой плотины на р. Лене, которой заканчивался бы каскад проектируемых электростанций. Гидроэнергетиками было подсчитано, что Лена располагает гигантскими запасами гидроэнергии. Только четыре гидроэлектростанции этого каскада - Киренская, Жедайская, Якутская и Нижнеленская, - по их расчетам, могли бы вырабатывать в год миллиарды киловатт-часов электроэнергии. Эта поистине фантастическая ГЭС на Нижней Лене была спроектирована ленинградскими специалистами. Плотиной Нижнеленской ГЭС планировалось перегородить узкую ленскую «трубу» там, где она прорывает скалистые отроги Верхоянского хребта. Здесь очень удобные топографические и геологические условия местности, они как бы самой природой созданы для сооружения мощнейшей в мире гидроэлектростанции: ширина долины немногим более 2 км, очень крутые и высокие скалистые берега, глубина реки 20-25 м, весной до 50 м. Сооружением каскада гидроузлов на Лене и ее притоках предполагалось решить две главные водохозяйственные проблемы: во-первых, получение огромного количества дешевой электроэнергии; во-вторых, значительное улучшение условий судоходства и лесосплава. Между тем опыт эксплуатации водохранилища на р. Вилюй в условиях, близких к проектируемому ленскому каскаду, свидетельствует о трагических экологических последствиях для природы и для людей, живущих на берегах реки. Огромные размеры водохранилища привели бы к существенному усилению размыва берегов, сложенных мерзлыми породами; значительно ухудшились бы и условия нереста рыб в низовьях Лены. Здесь река пересекает границу лесной растительности — далее к северу прослеживаются лишь низкорослая угнетенная лиственница, кустарниковая ольха и ива, тяготея к берегам Лены, согревающей деревца и кустарники своим теплом, накопленным в верховьях. В начале 40-х гг. здесь возник рыбацкий поселок Чекуровка. В наше время неподалеку от поселка на скальном основании построен аэропорт, а напротив поселка на прибрежной скале виден разбившийся самолет. Не менее Чекуровских щек известны и пески Кумах-Сурт. Здесь в 1806 г. останавливался адъюнкт Петербургской Академии наук М. Адаме, доставивший с низовьев Лены в столицу первый полный скелет мамонта. 31 июля 1893 г. здесь встретились полярные исследователи Э. Толль и Е. Шилейко, участвовавшие во Второй Арктической экспедиции, а через несколько дней на лодках отплыли к Оленьку. В этих местах жили купцы, рыбаки, а с 1894 г. несколько семей ссыльных староверов. Многих влек к себе суровый Север, о многих осталась память на картах: в дельте Лены есть и пески Барон-Толльские, и протока Де-Лонга, а в морях — острова Шилейко, Евгенова... Ниже левобережного ручья Хатыстах долина Лены постепенно расширяется, и вот уже справа виден низкий каменный остров Тас-Ары. Возле этого острова в сильную бурю едва не погибла ленская экспедиция Н. Юргенса. Севернее, за основным руслом р. Лены, покоится второй крупный остров — Тит-Ары, ограниченный с запада Булкурской протокой. Остров этот на значительной площади сложен речными наносами Лены. Остров Тит-Ары (Лиственничный) - самое северное место на Лене, где встречается среди прочих видов даурская лиственница. Еще в 30-е гг. на северной, более возвышенной, оконечности острова росли довольно большие деревья, некоторым было по 400 лет. Остров Тит-Ары разделяет реку на две протоки, из которых правая, главная, продолжается до самого острова Столб в верхней части дельты реки Лены, а левая, Булкур-ская, выходит непосредственно в Оленекскую протоку. Здесь надежно утвердили себя низкорослые кряжистые лиственницы, нередко обладающие «флаговыми» кронами — свидетелями постоянной борьбы с сильнейшими ветрами. Они соседствуют с кустарниками ольхи и ивы, уступая место открытым полянам с массой разнообразных цветов, практически одновременно распускающихся в дни непродолжительного в Арктике вегетационного периода. В известной книге А.Н. Колосова и С.Е. Мостахова «По реке Лене» в отношении острова Тит-Ары написано следующее: «Тит-Ары в переводе с якутского означает Лиственничный остров. Это одно из самых северных в мире мест, где растет даурская лиственница. В начале двадцатого столетия ботаник Каяндер впервые описал растительность острова. Он нашел здесь деревья высотой 4-6 м, из которых образовался участок редкостойного леса. Таким он оставался до 1943 г., когда на остров пришли рыбопромысловики и из-за крайней нужды в топливе и строительных материалах лес был вырублен». К этому следует лишь добавить, что рыбопромысловиками были спецпереселенцы из Прибалтики, интернированные после ее освобождения в ходе Отечественной войны. Высаженные поздней осенью на этот северный безлюдный остров и оставленные без каких-либо средств к существованию люди в большинстве своем погибли. И лишь немногие, оставшиеся в живых, отстроились и положили начало поселку Тит-Ары, обозначенному на всех географических картах России. Ныне на острове Тит-Ары воздвигнута стела, в основании которой на металле на четырех языках — финском, эстонском, литовском и латвийском — высечены фамилии тех, кто навеки остался погребенным в эту мерзлую землю. Булкурская протока, самая верхняя протока дельты Лены, заслуживает особого внимания. Отчленяющая с запада остров Тит-Ары от материка, она мелководна и несудоходна. Более того, в малую воду трудно проходится даже на моторной лодке. Примечательно то, что в Булкурскую протоку р. Лена весенним паводком выносит массу битого льда, накопившегося в долине реки за долгую и холодную зиму. Лед образует по берегам протоки многометровые торосы и нередко не успевает растаять в продолжение короткого лета. Случается так, что Булкурская протока оказывается полностью забита льдом. Она просто исчезает в ледяных берегах, совершенно неожиданных в жаркий летний день. Хотя слово «жаркий» здесь неприемлемо. Жарким он может быть на основном русле. А здесь, в царстве льда, постоянно прохладно, а то и просто холодно, а над водой нередко стелется плотный слой тумана, из которого, подобно миниатюрным айсбергам, могут неожиданно появляться плавающие льдины. Холодная вода, холодные берега, глубоко промерзшая земля, ледяные жилы, чуть заметные в темно-серых, почти черных суглинках на бровке высокой террасы, местами скалистые выступы горных пород, обрамленные снежниками, — такова картина Булкурской протоки в середине лета, запоминающаяся даже для тех, кто бывал «на Северах», кто с ними на «ты». Напротив острова Тас-Ары на правом берегу р. Лены сходятся устья двух рек, одна из которых течет на северо-северо-запад, другая на юго-запад. Их долины приурочены к тектоническому прогибу земной коры - так называемому Кюндейскому грабену. Здесь проходит южная граница горной части Усть-Ленского биосферного заповедника и расположен южный его кордон. Возле острова Тит-Ары на правом берегу р. Лены виден белоснежный карбонатный утес, поднимающийся прямо из ленских вод, известный как Белая скала, или Тит-Арынский мыс. Внимательный взгляд с реки позволяет наблюдать здесь результаты активно протекающих карстовых процессов: промытые водой глубокие трещины в горных породах, небольшие гроты, крутые распадки, скалистые, отпрепарированные дождями и ветрами останцы причудливой формы. Омывая этот утес, река Лена нередко волнуется, штормит, волны разбиваются о скалы, порождая множество брызг, совсем как на морском берегу. Тит-Арынский мыс не одинок в своем гордом возвышении над ленским простором. Правый берег реки на всем отрезке от Белой скалы до самой Быковской протоки представляет собой крутой, местами обрывистый склон, расчлененный долинами небольших рек и ручьев. В береговых обрывах хорошо видны слои горных пород, различающиеся цветом и мощностью, местами словно разорванные и сдвинутые друг относительно друга великими внутренними силами Земли. Эти слои, протянувшиеся на несколько десятков километров, словно раскрытая книга, писавшаяся природой многие сотни миллионов лет. Эти места давно привлекали внимание геологов. По ним профессионалы читают историю формирования здесь земной коры, историю развития самой ленской долины. Примечательно, что все это можно наблюдать непосредственно с борта теплохода, который проходит совсем недалеко от правого берега реки. Но не только обнажения горных пород могут привлечь внимание путешественников. Ниже по долине Лены древесная растительность исчезает, сменяется тундровыми мхами и лишайниками. Почти все это видно с борта теплохода. Жители Якутии и туристы, побывавшие на Лене, обычно посещают знаменитые Ленские столбы, протянувшиеся вдоль правого берега реки, выше устья р. Буотамы. Сведения о них имеются в любом путеводителе по Лене, в каждом описании долины реки, в каждом фотоальбоме. А вот утесы в низовьях Лены, в урочище Таба-Бастах, что в переводе с якутского означает Голова Оленя, простирающиеся севернее 72° с.ш., известны гораздо меньше, хотя в эмоциональном и научном отношении они также уникальны. Более 320 млн лет отделяют нас от того времени, когда на месте ныне глубоко промерзших неподвижных скал штормило теплое, сравнительно неглубокое море, полное света и жизни. Его следы — колонии кораллов, одиночные кораллы и мшанки, морские лилии - криноидеи. Они во множестве видны на поверхности известняковых береговых обрывов. Нагроможденные друг на друга обломки горных пород образуют своеобразные, сливающиеся каменные реки — курумы. Наверху монолитные стены расчленяются на блоки, образующие крутосклонные пирамидальные башни, обелиски, стелы, арки. Бесконечное многообразие силуэтов рельефа поражает воображение, вызывает невольное восхищение и преклонение перед величайшим архитектором всех широт, имя которому — Природа! Карстовому массиву в местности Таба-Бастах «повезло»: он оказался на территории Усть-Ленского государственного заповедника, и это — надежная гарантия того, что неповторимый ландшафт будет огражден от уничтожения человеком. А от природных сил разрушения его надежно охраняет мерзлота. От песков Соболь, простирающихся вдоль левого берега (земли эти ранее принадлежали купцам Громовым и названы по имени парохода «Соболь»), уже хорошо различим стоящий в верховьях дельты реки Лены остров Столб — величественный останец скальных пород, отторгнутый рекой от самого северного в этой части континента хребта Туора-Сис. Сложен остров Столб плитчатыми песчаниками девонского возраста. Внешне остров этот вовсе не похож на столб, а скорее напоминает высокий массивный холм с довольно крутыми склонами и пологой вершиной. Высота его немногим более 100 м. В 1920 г. участники экспедиции Ф. Матисена на пароходе «Лена» провели измерение высоты острова, которая оказалась равной 104 м. На вершине острова по распоряжению Матисена был поставлен каменный столб высотою в сажень — знак экспедиции, рядом с уже имевшимся старым каменным знаком, являвшимся предметом религиозного культа. Из вершины последнего торчал шест с навязанными тряпочками и тесемками, а у подножия лежали монеты, видимо, являвшиеся жертвоприношением. Если Вам доведется побывать на Нижней Лене и подняться на остров Столб, Вы действительно обнаружите на его вершине небольшую каменную пирамидку, сложенную из плит песчаника и напоминающую топографический знак. Рядом установлено сэрге. Здесь же «музей» предметов, оставленных посетителями. Таков обычай. Чего только в этом музее под открытом небом нет: монеты, всевозможные авторучки и карандаши, гильзы и патроны. Каждый что-то оставляет, отдавая дань старой традиции или суеверию: если что-то оставишь — вернешься еще раз. Значит, еще раз сможешь увидеть с высоты сотни метров захватывающий вид южной части дельты Лены, уходящие на север, восток и запад ее острова и протоки Наблюдая за островом Столб с некоторого расстояния с воды или с береговых уступов в разные дни и в разных погодных условиях, можно видеть постоянное изменение его высоты и очертания. Он то возвышается над водой в форме несколько округленной усеченной пирамиды, упираясь в водную поверхность реки всем своим основанием, то словно всплывает над поверхностью Лены, соединяясь с ней только центральной своей частью. Если в такую пору мимо острова проходит судно с низкими темными бортами, они не просматриваются и видна только белая его надстройка. На темном фоне острова она образует квадратное окно, словно прорубленное насквозь в скалистом массиве. Это окно медленно движется на фоне острова, пока эффект не исчезнет. Эти изменения очертаний острова Столб, и не только его, вызваны оптическими эффектами, называемыми миражом. На Нижней Лене миражи возникают в результате соприкосновения относительно холодных масс воздуха с теплой поверхностью приходящей с юга ленской воды. Поток восходящего теплого воздуха образует над поверхностью воды слой, обладающий иными оптическими свойствами, нежели основная воздушная масса, и тогда остров Столб словно всплывает над водой. Сейчас дельта р. Лены и прилегающие к ней возвышенности правого берега - биосферный заповедник, образованный в 1986 г. Площадь Усть-Ленского заповедника составляет 1433 тыс. га, в пределах которой 585 тыс. га занимают тундровые пространства и около 604 тыс. га - акватории. Заповедник состоит из двух участков, разделенных между собой р. Леной: дельтового, охватывающего значительную часть территории дельты р. Лены, и горного - Сокола, протянувшегося вдоль правого берега р. Лены до о. Тас-Ары. На территории заповедника сочетаются разнообразные тундровые сообщества - уникальные моховые тундры и тундрово-болотные комплексы, насчитывается более 30 видов редких растений, нуждающихся в охране. Здесь нашли для себя удобную среду обитания 32 вида млекопитающих. В дельтовой части заповедника охраняются места массового гнездования водоплавающих птиц, нагула и отела булунского стада дикого северного оленя, нагула и миграции ценных видов рыб: осетровых и лососевых, в том числе тайменя, нельмы, чира, муксуна, ряпушки. Восточная часть заповедника включает в себя пространства горной тундры, где обитают песец, горный баран, черношапочный сурок, многие виды птиц. Из крупных животных нередкими гостями заповедника являются белый и бурый медведи, дикие олени, полярный волк. На территории заповедника и его охранной зоны находятся крайние северные куртины лесной растительности. О необычной природе дельты Лены пишут путешественники и журналисты, ученые и туристы. «Я видел заповедники - Баргузинский на Байкале, Сихотэ-Алиньский на Дальнем Востоке, другие заказники и заповедные места, - пишет журналист Л. Шинкарев. Ленскую дельту ни с чем не сравнить - ни по ландшафту, ни по редчайшей фауне, ни по масштабам. Самою судьбою оставлена нам богатейшая природная лаборатория Заполярья...» Создание Усть-Ленского государственного заповедника - крупнейшего в нашей стране - было важным природоохранным мероприятием, направленным на то, чтобы сберечь сообщества северных животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу. Кажется, совсем рядом высится крест-памятник, поставленный на месте гибели американского исследователя Арктики Джорджа Де-Лонга и части членов экипажа исследовательской яхты «Жаннетта», раздавленной льдами летом 1881 г. Спустившись от острова Столб вниз по Большой Туматской протоке, можно выйти к крутому высокому берегу и подняться по склону к памятнику, сделать запись в дневнике, который хранится в срубе, где некогда были захоронены останки членов экспедиции, взглянуть на макет яхты, установленный здесь на обелиске, зримо представить себе, как все это было, что стоило людям изучение и покорение Арктики, морей Северного Ледовитого океана. От острова Столб на восток отворачивает основная протока дельты — Быковская, на запад — Оленекская. А между ними веером, обращенным к северу, раскинулись бессчетные большие и маленькие протоки, отчленяющие множество островов. Дельта Лены изучена довольно обстоятельно гидрогеологами, геологами, мерзлотоведами и, конечно, биологами. Вот как описывает эти места путеводитель «По реке Лене», изданный в 1985 г.: «Дельта Лены — сложная природная мозаика, состоящая из 1500 больших и малых островов, 60000 озер различных размеров и форм. Местные жители говорят: «Здесь столько озер, сколько звезд на небе». Озера и протоки богаты рыбой и дичью. Нельма, ряпушка, пелядь, сиг, муксун, чир — все эти ценные рыбы собираются здесь на своих нерестилищах. Это один из крупных рыбопромысловых районов Якутии.» Вдоль внешних границ Усть-Ленского заповедника с охватом участков Восточный, Туора-Сис и архипелага Новосибирских островов (о-ва Ляховские, Анжу, Де-Лонга) организован природный резерват «Лена—Дельта». В летнюю пору обилие корма привлекает сюда стада диких оленей, которых подстерегают их извечные враги — волки; на мелких грызунов охотятся соболь, горностай, ласка; преследуя песцов, в тундру заходит рысь, в речные протоки заплывают нарвал и белуха, а на песчаных отмелях устраивают свои лежбища моржи. Обогнув острова Петрушка и Эбе-Бага, теплоход повернет на север и, пройдя около 45 миль, окажется у острова Дунай с приметным маяком — высокой круглой башней с черно-белыми полосами и деревянным домом поблизости. Остров Дунай назван так по имени енисейского казака Константина Дуная, который с 30-х гг. XVII в. служил на Лене, ходил на кочах к Индигирке и Колыме. От острова Дунай теплоход повернет на 90° к юго-востоку и пройдет мимо приметного мыса Кокелях, затем мимо острова Куба. Примерно посередине пути, в устье Туматской протоки, стоит остров Сагастырь. В 1882 г. Русским географическим обществом здесь была организована обсерватория, проводившая ежечасные метеорологические и магнитные наблюдения. Наблюдения Сагастырской обсерватории положили основу изучению климата северного побережья Азии и дали весьма ценные материалы. В 1933 г. экипажем шхуны «Пионер» был установлен памятный знак на бетонной площадке, оставшейся от обсерватории. Чуть далее, у острова Куба-Арыта (Америка-Куба-Арыта), за год до основания полярной обсерватории высадился измученный экипаж с американской шхуны «Жаннетта» (под командованием Д. Де-Лонга), раздавленной льдами. Останки погибших членов экспедиции были захоронены на горе Кюегель-Хая (после этих событий она стала неофициально называться Америка-Хая). Не так давно участники похода на яхте «Якуцк» восстановили упавший крест над могилой отважных покорителей Арктики Морской порт Тикси стоит не на берегах Лены, но судьба его неразрывна с рекой, от залива Неёлова его отделяет лишь небольшой перешеек. Начало строительства Усть-Ленского порта (затем переименованного в Тикси) приходится на 1932 г., когда пароход «Лена» высадил на пустынный берег бухты первый отряд зимовщиков-строителей, которые в рамках Международного полярного года возвели здесь метеостанцию. Подходит к концу путешествие по великой Лене: теплоход огибает остров Дашка и подходит к приметному Быкову мысу, где заканчивается речной фарватер. Обогнув Быков мыс, судно выходит в море Лаптевых. Завершая свою книгу о Лене, А. Павлов пишет: «Можно много ходить по улочкам поселка, не встречая ничего особенного, однако, встав на обдуваемом непрерывными промозглыми ветрами Быковом мысу, хочется снять шапку — здесь отдает океану свои воды после многотрудного пути одна из величайших рек Земли — река Лена». И нет сомнения в том, что вольно или невольно, но каждый, кому доведется дойти до этого места, увезет с собой незабываемые воспоминания о самом крае материка, видевшего так много отважных людей, исследовавших и осваивавших Арктику!