Исток Лены находится на северо-западном склоне Байкальского хребта, на территории Байкало-Ленского заповедника. Расстояние от берега Байкала — 12 км по тропе через перевал Солнцепадь. Река начинается невдалеке от перевала, среди небольшого болотца. В этом месте Лена достигает всего метра в ширину и нескольких сантиметров в глубину. В 1997 г. исток Лены был отмечен деревянной часовней. От истока до г. Качуга река течет по живописной узкой и глубоко врезанной долине, принимает притоки Иликта, Анга, Тутура, Манзурка. На верхнем несудоходном участке можно сплавляться на байдарках. В пос. Анга, расположенном на берегу одноименной реки, 26 августа 1797 г. родился будущий ученый-этнограф, священник Иннокентий Вениаминов, основатель самой восточной российской епархии, охватывающей территорию Якутии, Северо-Востока, Камчатки, Алеутских островов и Аляски. Широкая панорама Качуга - столицы Верхней Лены — открывается после впадения в Лену р. Анги (по-бурятски означает «расщелина» или «пасть животного»). Здесь река имеет характерные изгибы русла, которые и дали название поселку. «Кочох» в переводе с эвенкийского — «изгиб». Более старое правобережное поселение возникло с организацией почтового тракта от Иркутска вниз по Лене еще в 1700-х гг. Объемы перевозок грузов через Качуг, особенно в годы Великой Северной экспедиции Беринга, были значительны. Позднее пристань Качуг была основной перевалочной базой, снабжавшей большую часть Иркутской губернии и всю Якутскую область продовольственными и промышленными товарами. На левом берегу вначале были построены пристани и склады для хранения и перевалки грузов с Якутского тракта (дорога Иркутск-Качуг) на карбасы и паузки. В 1933 г. была основана судостроительная верфь. Практически весь существующий ныне танкерный флот озерного и речного плавания был построен здесь, в Качуге. Берега соединяет понтонный мост, который разбирается на зиму и на период вывода построенных теплоходов и барж. Из Качуга есть регулярное автобусное сообщение с Верхоленском и пос. Жигалово. После Качуга через каждые 5-10 км встречаются деревни, когда-то богатые, по-сибирски уютные и добротные. Многие из них ныне заброшены. Первая такая деревня после Качуга — Макарово, затем левобережные деревни Куртухай, Волкова, Пихтино и многие другие. Обрывистые склоны долины р. Лены здесь и далее на многие десятки километров сложены переслаивающимися красноцветными песчаниками, мергелями, известняками и глинами. Выветривание различных по прочности слоев горных пород приводит к образованию своеобразных рельефных очертаний. Эти благодатные места в прошлые времена были густо заселены, даже перекаты в основном образованы от бывших мельничных запруд. Например, до сих пор перекат на 4121-м км (от Быкова мыса) называется «Черепановская запруда». Обычно перекатам даются названия близлежащих деревень, островов, ручьев, но бывают названия, закрепляющие память о каких-то исторических событиях. Так на 4072-м км есть перекат «Старый острог», на 4070-м — «Высокая гора», на 4058-м — «Утячий разбой» (название «разбой» обычно дается участку реки, где русло разбивается островами на множество проток). Преодолев около двух десятков перекатов, несколько понтонных мостов, река плавно открывает вид на старинный город Верхоленск. В 3 км выше деревни Шишкино на одной из скал можно увидеть наскальные рисунки-петроглифы. Впервые их описал участник Великой Северной экспедиции С. Крашенинников в 1736 г. Подробно изучавший их известный советский археолог академик А. Окладников относил эти «писаницы» к эпохе палеолита - времени зарождения первобытного искусства. На одном из наскальных рисунков изображен конный воин со знаменем в руках. Это изображение стало основой герба Республики Саха (Якутия). Помимо обычных на таких рисунках оленей, всадников, танцующих людей, своеобразный каменный документ запечатлел многоместные лодки. На них тщательно вырисованы формы оконечностей носа и кормы, а также ребра-шпангоуты древнейших судов, возраст которых более 20 тыс. лет. Аналогичные рисунки можно видеть и у деревни Картухай, близ которой в скале находится пещера со следами древней стоянки; в ней и по сей день находят костяные и железные наконечники стрел, предметы быта и охоты. На месте нынешнего Верхоленска в 1641 г. пятидесятником Мартыном Васильевым был поставлен острог. Его отряд, посланный на Верхнюю Лену, был остановлен неожиданно сильными заморозками. Строительство поселения продолжалось две недели. Прибывший сюда в 1642 г. Курбат Иванов перенес острог на другое место, напротив устья Куленги. Поселение представляло собой четырехугольное укрепление с угловыми башнями, между которыми возвышалась проезжая башня с внутренней часовней и Вознесенской церковью. Через пять лет Верхоленский острог был осажден бурятскими племенами и сожжен, но вскоре отстроен заново. Поначалу острог служил пунктом по сбору ясака, однако плодородные земли края позволили заниматься хлебопашеством. Затем острог становится одним из важных транзитных пунктов для караванов из Забайкалья в Илимск и Якутск. С реки издалека видится верхоленская пятикупольная церковь, украшающая собой высокий берег. Можно считать большой удачей то, что она вообще сохранилась. Так, верхоленская деревянная казачья церковь, построенная в 1760 г., в 30-е гг. XX в. исчезла; от многих других ленских храмов и часовен не осталось и следа. Ныне село объявлено заповедным. За Верхоленском русло реки спрямляется, течение становится плавным. У дер. Кор-кино на приметном утесе в скале есть большая пещера, перед входом в нее — наскальные рисунки. Еще несколько изгибов реки — и на левом берегу Лены открывается пос. Жигалово — крупный районный центр. Небольшая когда-то деревушка названа именем переселенца Якова Жигалова, основавшего здесь почтовую станцию. В 1907 г. в Жигалове была организована судоверфь под названием Чупановский затон. В устье р. Илги в 1632 г. был основан острог, где открылась первая на Лене Знаменская церковь. Конечно, от тех времен в деревнях ничего не осталось, сами деревни в основном заброшены, хотя места здесь очень красивы. Перед дер. Грузновкой видны покрытые лесом высокие утесы, нависающие над рекой, а ниже река неожиданно раздается, берега раздвигаются, но то с левого, то с правого борта подходят к берегу лесистые холмы. Тем угрюмее после живописных красот впечатление от брошенных в 30-е гг. и совсем недавно деревень: Закаменское, Ботовка, Закобенинское, Дудкино; ныне от них осталось лишь несколько темных срубов. Поселок Молодежный — бывший лагерь заключенных, работавших на судоверфи «Голодный мыс» (основана в 1932 г.), также заброшен вместе с судоверфью. Деревни здесь небольшие — три-четыре дома или улица вдоль реки. Как напоминание о прошедших временах — часовня, сохранившаяся в дер. Суровой. Здесь фарватер Лены отклоняется к правому берегу, русло разбивается на ряд рукавов, левый из которых называется «Суровская прорва». Ширина фарватера в малую воду 15-20 м, берега гористые. До 40-х гг. здесь стоял семафор, так как «прорва» представляла большие затруднения для судоходства. Ниже по течению — пос. Тарасово, примечательный тем, что после учреждения срочного почтово-пассажирского пароходства Глотовых 10 мая 1895 г. отсюда отправился в первый рейс по расписанию заднеколесный пароход «Пермяк». На владельца пароходства Глотова договором возлагалась обязанность в течение первых двух навигаций обустроить пристани для приема и разгрузки грузов. В 1994 г. Ленское пароходство широко отметило 100-летие основания срочного казенного пароходства как государственного предприятия. Позади остается дер. Турука. Ее название в переводе с эвенкийского означает «соляная». Вблизи этих мест имеются залежи соли и сероводородные источники с лечебной минерализованной водой. В устье р. Туруки ранее располагались большие солеварни. Теперь совсем недалеко до Усть-Кута. Усть-Кут — большой город и важнейший транспортный узел. Здесь сходятся железнодорожный, воздушный и речной пути сообщения. Интересно, что железнодорожная станция называется Лена, аэропорт — Усть-Кут, а самый крупный в стране речной порт — Осетрово. Это — «речные ворота Якутии». Через Осетрово идет снабжение всего северо-востока региона, отсюда начинается большая Лена. Город находится при впадении в Лену р. Куты и вытянулся по левому берегу Лены почти на 30 км. В 1628 г. казачьим десятником Василием Бугром здесь было заложено зимовье. Через три года был уже построен острог, откуда отряд Петра Бекетова отправился по Лене «для прииску новых землиц». Служилые люди другого даурского землепроходца — Ерофея Хабарова построили солеварню, распахали пашню, организовали ямскую гоньбу. В тот же период основано усть-кутское плотбище, строившее дощаники и кочи для арктических морей. Казаки из Усть-Кута бывали на Яне, Оленьке, даже на Колыме. Острог представлял собой четырехугольное в плане поселение, по периметру обнесенное стеной длиной 61 сажень, с одной проезжей башней на углу восточной и западной сторон. Усть-Кут был местом ссылки — одна из первых крупных партий арестантов, прибывшая сюда, состояла из участников польского восстания. Здесь также отбывали ссылку социал-демократы, эсеры, анархисты. В августе 1900 г. в Усть-Кут был сослан Л.Д. Троцкий. В 1890-х гг. через Усть-Кут в Витим был проведен телеграф, а в 1895 г. открылась пристань срочного пароходства Глотовых. В 1908 г. здесь был организован курорт, куда приезжали на лечение даже из-за границы. В 30-е гг. началось формирование перевалочного пункта для грузов, идущих в Якутскую АССР, были построены верфь и аэропорт. Отсюда же в 1938 г. началось строительство Байкало-Амурской магистрали, продолженное уже после окончания Великой Отечественной войны. Но Усть-Кут стал таким, каким мы его сегодня знаем, лишь после выхода к Лене железной дороги. В октябре 1951 г. на станцию Лена прибыл первый поезд, в 1955 г. железная дорога полностью была сдана в эксплуатацию, связав великую речную дорогу по р. Лене с великой Транссибирской железнодорожной магистралью. Недавно оба берега Лены связал автомобильный мост, заменивший паромную переправу. Принято решение построить на правом берегу рядом с мостом новую церковь — Успения Пресвятой Богородицы, взамен сгоревшей в 1934 г. Остаются за кормой теплохода Осетровский речной порт, железнодорожный мост, введенный в строй в сентябре 1975 г., причалы различных бамовских поселков. За пос. Якурим, первое упоминание о котором датируется 1699 г., на берегу высится гора, вершина которой достигает отметки 782 м. За островом Марковским открывается с. Марково, названное по фамилии соратника Е. Хабарова Куприяна Маркова, основавшего здесь зимовье. В 1962 г. геологическая партия открыла в этих местах промышленное месторождение нефти и газа. Именно отсюда началось освоение нефтяных и газовых месторождений Восточной Сибири.

Исток Лены находится на северо-западном склоне Байкальского хребта, на территории Байкало-Ленского заповедника. Расстояние от берега Байкала — 12 км по тропе через перевал Солнцепадь. Река начинается невдалеке от перевала, среди небольшого болотца. В этом месте Лена достигает всего метра в ширину и нескольких сантиметров в глубину. В 1997 г. исток Лены был отмечен деревянной часовней. От истока до г. Качуга река течет по живописной узкой и глубоко врезанной долине, принимает притоки Иликта, Анга, Тутура, Манзурка. На верхнем несудоходном участке можно сплавляться на байдарках. В пос. Анга, расположенном на берегу одноименной реки, 26 августа 1797 г. родился будущий ученый-этнограф, священник Иннокентий Вениаминов, основатель самой восточной российской епархии, охватывающей территорию Якутии, Северо-Востока, Камчатки, Алеутских островов и Аляски. Широкая панорама Качуга - столицы Верхней Лены — открывается после впадения в Лену р. Анги (по-бурятски означает «расщелина» или «пасть животного»). Здесь река имеет характерные изгибы русла, которые и дали название поселку. «Кочох» в переводе с эвенкийского — «изгиб». Более старое правобережное поселение возникло с организацией почтового тракта от Иркутска вниз по Лене еще в 1700-х гг. Объемы перевозок грузов через Качуг, особенно в годы Великой Северной экспедиции Беринга, были значительны. Позднее пристань Качуг была основной перевалочной базой, снабжавшей большую часть Иркутской губернии и всю Якутскую область продовольственными и промышленными товарами. На левом берегу вначале были построены пристани и склады для хранения и перевалки грузов с Якутского тракта (дорога Иркутск-Качуг) на карбасы и паузки. В 1933 г. была основана судостроительная верфь. Практически весь существующий ныне танкерный флот озерного и речного плавания был построен здесь, в Качуге. Берега соединяет понтонный мост, который разбирается на зиму и на период вывода построенных теплоходов и барж. Из Качуга есть регулярное автобусное сообщение с Верхоленском и пос. Жигалово. После Качуга через каждые 5-10 км встречаются деревни, когда-то богатые, по-сибирски уютные и добротные. Многие из них ныне заброшены. Первая такая деревня после Качуга — Макарово, затем левобережные деревни Куртухай, Волкова, Пихтино и многие другие. Обрывистые склоны долины р. Лены здесь и далее на многие десятки километров сложены переслаивающимися красноцветными песчаниками, мергелями, известняками и глинами. Выветривание различных по прочности слоев горных пород приводит к образованию своеобразных рельефных очертаний. Эти благодатные места в прошлые времена были густо заселены, даже перекаты в основном образованы от бывших мельничных запруд. Например, до сих пор перекат на 4121-м км (от Быкова мыса) называется «Черепановская запруда». Обычно перекатам даются названия близлежащих деревень, островов, ручьев, но бывают названия, закрепляющие память о каких-то исторических событиях. Так на 4072-м км есть перекат «Старый острог», на 4070-м — «Высокая гора», на 4058-м — «Утячий разбой» (название «разбой» обычно дается участку реки, где русло разбивается островами на множество проток). Преодолев около двух десятков перекатов, несколько понтонных мостов, река плавно открывает вид на старинный город Верхоленск. В 3 км выше деревни Шишкино на одной из скал можно увидеть наскальные рисунки-петроглифы. Впервые их описал участник Великой Северной экспедиции С. Крашенинников в 1736 г. Подробно изучавший их известный советский археолог академик А. Окладников относил эти «писаницы» к эпохе палеолита - времени зарождения первобытного искусства. На одном из наскальных рисунков изображен конный воин со знаменем в руках. Это изображение стало основой герба Республики Саха (Якутия). Помимо обычных на таких рисунках оленей, всадников, танцующих людей, своеобразный каменный документ запечатлел многоместные лодки. На них тщательно вырисованы формы оконечностей носа и кормы, а также ребра-шпангоуты древнейших судов, возраст которых более 20 тыс. лет. Аналогичные рисунки можно видеть и у деревни Картухай, близ которой в скале находится пещера со следами древней стоянки; в ней и по сей день находят костяные и железные наконечники стрел, предметы быта и охоты. На месте нынешнего Верхоленска в 1641 г. пятидесятником Мартыном Васильевым был поставлен острог. Его отряд, посланный на Верхнюю Лену, был остановлен неожиданно сильными заморозками. Строительство поселения продолжалось две недели. Прибывший сюда в 1642 г. Курбат Иванов перенес острог на другое место, напротив устья Куленги. Поселение представляло собой четырехугольное укрепление с угловыми башнями, между которыми возвышалась проезжая башня с внутренней часовней и Вознесенской церковью. Через пять лет Верхоленский острог был осажден бурятскими племенами и сожжен, но вскоре отстроен заново. Поначалу острог служил пунктом по сбору ясака, однако плодородные земли края позволили заниматься хлебопашеством. Затем острог становится одним из важных транзитных пунктов для караванов из Забайкалья в Илимск и Якутск. С реки издалека видится верхоленская пятикупольная церковь, украшающая собой высокий берег. Можно считать большой удачей то, что она вообще сохранилась. Так, верхоленская деревянная казачья церковь, построенная в 1760 г., в 30-е гг. XX в. исчезла; от многих других ленских храмов и часовен не осталось и следа. Ныне село объявлено заповедным. За Верхоленском русло реки спрямляется, течение становится плавным. У дер. Кор-кино на приметном утесе в скале есть большая пещера, перед входом в нее — наскальные рисунки. Еще несколько изгибов реки — и на левом берегу Лены открывается пос. Жигалово — крупный районный центр. Небольшая когда-то деревушка названа именем переселенца Якова Жигалова, основавшего здесь почтовую станцию. В 1907 г. в Жигалове была организована судоверфь под названием Чупановский затон. В устье р. Илги в 1632 г. был основан острог, где открылась первая на Лене Знаменская церковь. Конечно, от тех времен в деревнях ничего не осталось, сами деревни в основном заброшены, хотя места здесь очень красивы. Перед дер. Грузновкой видны покрытые лесом высокие утесы, нависающие над рекой, а ниже река неожиданно раздается, берега раздвигаются, но то с левого, то с правого борта подходят к берегу лесистые холмы. Тем угрюмее после живописных красот впечатление от брошенных в 30-е гг. и совсем недавно деревень: Закаменское, Ботовка, Закобенинское, Дудкино; ныне от них осталось лишь несколько темных срубов. Поселок Молодежный — бывший лагерь заключенных, работавших на судоверфи «Голодный мыс» (основана в 1932 г.), также заброшен вместе с судоверфью. Деревни здесь небольшие — три-четыре дома или улица вдоль реки. Как напоминание о прошедших временах — часовня, сохранившаяся в дер. Суровой. Здесь фарватер Лены отклоняется к правому берегу, русло разбивается на ряд рукавов, левый из которых называется «Суровская прорва». Ширина фарватера в малую воду 15-20 м, берега гористые. До 40-х гг. здесь стоял семафор, так как «прорва» представляла большие затруднения для судоходства. Ниже по течению — пос. Тарасово, примечательный тем, что после учреждения срочного почтово-пассажирского пароходства Глотовых 10 мая 1895 г. отсюда отправился в первый рейс по расписанию заднеколесный пароход «Пермяк». На владельца пароходства Глотова договором возлагалась обязанность в течение первых двух навигаций обустроить пристани для приема и разгрузки грузов. В 1994 г. Ленское пароходство широко отметило 100-летие основания срочного казенного пароходства как государственного предприятия. Позади остается дер. Турука. Ее название в переводе с эвенкийского означает «соляная». Вблизи этих мест имеются залежи соли и сероводородные источники с лечебной минерализованной водой. В устье р. Туруки ранее располагались большие солеварни. Теперь совсем недалеко до Усть-Кута. Усть-Кут — большой город и важнейший транспортный узел. Здесь сходятся железнодорожный, воздушный и речной пути сообщения. Интересно, что железнодорожная станция называется Лена, аэропорт — Усть-Кут, а самый крупный в стране речной порт — Осетрово. Это — «речные ворота Якутии». Через Осетрово идет снабжение всего северо-востока региона, отсюда начинается большая Лена. Город находится при впадении в Лену р. Куты и вытянулся по левому берегу Лены почти на 30 км. В 1628 г. казачьим десятником Василием Бугром здесь было заложено зимовье. Через три года был уже построен острог, откуда отряд Петра Бекетова отправился по Лене «для прииску новых землиц». Служилые люди другого даурского землепроходца — Ерофея Хабарова построили солеварню, распахали пашню, организовали ямскую гоньбу. В тот же период основано усть-кутское плотбище, строившее дощаники и кочи для арктических морей. Казаки из Усть-Кута бывали на Яне, Оленьке, даже на Колыме. Острог представлял собой четырехугольное в плане поселение, по периметру обнесенное стеной длиной 61 сажень, с одной проезжей башней на углу восточной и западной сторон. Усть-Кут был местом ссылки — одна из первых крупных партий арестантов, прибывшая сюда, состояла из участников польского восстания. Здесь также отбывали ссылку социал-демократы, эсеры, анархисты. В августе 1900 г. в Усть-Кут был сослан Л.Д. Троцкий. В 1890-х гг. через Усть-Кут в Витим был проведен телеграф, а в 1895 г. открылась пристань срочного пароходства Глотовых. В 1908 г. здесь был организован курорт, куда приезжали на лечение даже из-за границы. В 30-е гг. началось формирование перевалочного пункта для грузов, идущих в Якутскую АССР, были построены верфь и аэропорт. Отсюда же в 1938 г. началось строительство Байкало-Амурской магистрали, продолженное уже после окончания Великой Отечественной войны. Но Усть-Кут стал таким, каким мы его сегодня знаем, лишь после выхода к Лене железной дороги. В октябре 1951 г. на станцию Лена прибыл первый поезд, в 1955 г. железная дорога полностью была сдана в эксплуатацию, связав великую речную дорогу по р. Лене с великой Транссибирской железнодорожной магистралью. Недавно оба берега Лены связал автомобильный мост, заменивший паромную переправу. Принято решение построить на правом берегу рядом с мостом новую церковь — Успения Пресвятой Богородицы, взамен сгоревшей в 1934 г. Остаются за кормой теплохода Осетровский речной порт, железнодорожный мост, введенный в строй в сентябре 1975 г., причалы различных бамовских поселков. За пос. Якурим, первое упоминание о котором датируется 1699 г., на берегу высится гора, вершина которой достигает отметки 782 м. За островом Марковским открывается с. Марково, названное по фамилии соратника Е. Хабарова Куприяна Маркова, основавшего здесь зимовье. В 1962 г. геологическая партия открыла в этих местах промышленное месторождение нефти и газа. Именно отсюда началось освоение нефтяных и газовых месторождений Восточной Сибири.

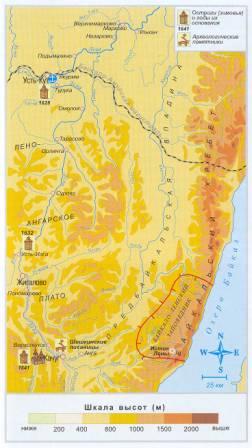

От г. Качуга до с. Марково

Исток Лены - г. Качуг - г. Верхоленск - пос. Жигалово - г. Усть-Кут)