От с. Марково до г. Олекминска

г. Киренск - Ленские щеки - пос. Витим - пос. Пеледуй - г. Ленск - г. Олекминск

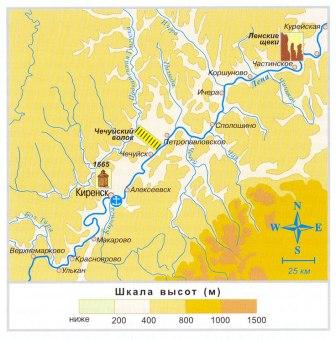

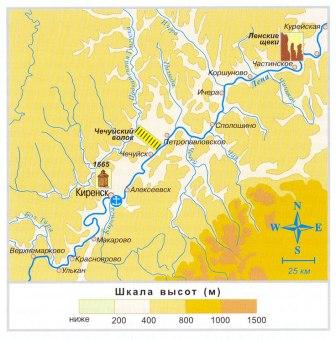

Мы продолжаем наше путешествие по р. Лене. На этом ее отрезке, в районе с. Марково, г. Киренска, пос. Чечуйск, короткие левые притоки р. Лены как бы чередуются с такими же короткими правыми притоками р. Нижней Тунгуски: граница Ленского бассейна приблизилась здесь к долине реки на расстояние всего около 30 км. Именно здесь в 1622-1623 гг. казаки сотника Бекетова организовали Чечуйский волок и вышли с верховьев Нижней Тунгуски в долину р. Лены. В начале нашего века на водоразделе работал инженером будущий писатель В.Я. Шишков. По заданию МПС он разработал идею о возможности соединения обеих рек каналом, а также произвел геодезическую съемку и промеры Нижней Тунгуски с целью использования ее для судоходства. В течение 1911 г. изыскательская партия провела здесь исследования, в результате которых можно было с полным основанием говорить о строительстве шлюзов и возможности организации судоходства между этими реками. Весьма интересны проекты переключения водного потока Тунгуски с Енисея на Лену через канал, что дало бы увеличение водности Лены. Теплоход проходит мимо дер. Заборье, правобережная часть которой называется Почтовая. При подходе к Киренску берега Лены становятся все более живописными, особенно их украшают скалы с проступающими песчаниками красного цвета, обрамленные буйной зеленью. Город Киренск весьма своеобразен — здесь все дышит историей, он покоряет своей провинциальностью, улицы — зеленью, люди — простотой отношений и радушием. «Справочный торгово-промышленный календарь» так охарактеризовал Киренск конца прошлого века: «Уездный городок Иркутской губернии. Основан Киренским острогом в 1665 г., а в 1675 г. сделан городом. Расположен на правом берегу судоходной реки Лены и при устье реки Киренги... Жителей по переписи значится 1369 мужского пола и 884 женского пола. Домов 270. Церквей четыре. Часовня одна. Училища: уездное, приготовительное городское, женская прогимназия и церковноприходская школа. Ярмарка бывает с 10 мая по 20 июня, товар сбывается всевозможный. Жители занимаются огородничеством и хлебопашеством...» Здесь жили судовладельцы, представители торговых фирм, причем некоторые из них обладали миллионным состоянием. Существует много версий относительно названия города. По одной из них Киренск назван в честь бугровского десятника Кириллова (Кири). По другой версии река, а за ней и острог, получили название от эвенкийского слова «кири» — грязный. Галька и песок по берегам Киренги имеют черноватый оттенок. Согласно более красивой версии город получил название опять же от эвенкийского слова «киренха», что переводится как «орлиное гнездо». В 1700-х гг. острог представлял собой четырехугольное в плане поселение с башнями по углам. Внутри него стояли Спасская церковь и съезжая изба, а снаружи располагались гостиный двор, таможня, амбары, лавки, 39 жилых домов и часовня. Хотя Киренск основывался для покорения тунгусов, стены острога никогда не видели сражений. В 1650 г. здесь были учреждены ярмарка и таможня, развивались кузнечное дело и судостроение. Именно в этих местах завел в 1641 г. пашню Ерофей Хабаров — деревня в 5 км выше по течению носит его имя. Большое влияние на развитие города оказало создание в 1890 г. судовладельцем Глотовым крупного отстойного пункта в устье речки Тителячихи (Телячихи). Это было первое и основное производственное предприятие на Лене. К началу века здесь отстаивались 10 пароходов, 11 барж, производились ремонт и сборка различных типов судов, располагались кузница, паровой молот, механическая мастерская, лесопилка и литейка. В 1914 г. в городе организована пассажирская пристань. В 1915 г. Киренск пережил катастрофическое наводнение - вода поднялась над летним ординаром на 15 м. Сегодняшний Киренск — это город с 16-тысячным населением, крупный перевалочный порт Окрестности Киренска чрезвычайно живописны: окружающие его горы сложены известняками, кристаллическими горными породами и покрыты хвойным лесом. Киренская гора (Соколиная) скрывает в себе открытую еще в 1888 г., но до сих пор неисследованную карстовую пещеру. В книге «Водные пути бассейна реки Лены», изданной в 1938 г. и ставшей на сегодняшний день библиографической редкостью, участок Усть-Кут - Киренск характеризуется так: «Долина окаймлена горными возвышенностями высотой от 50 до 300 м, идущими параллельно реке... Поток сосредоточен большей частью в одном русле, в редких случаях разбиваясь на два рукава. ...Средние скорости течения при межени (период летнего мелководья) обычно не превосходят 4,3 км/ч. Наиболее затруднительными перекатами на 1935 г. являлись Усть-Кутский, Борисовский, Мироновский, Верхне-Марковский, Верхне-Ульканский, Нижне-Ульканский, Заборский и Кудринский». После проведения дноуглубления (в конце 30-х гг. на Лене появилась мощная дноуглубительная техника), Борисовский и Усть-Кутский перекаты стали более проходимыми, зато понизились глубины на Казаркинском перекате. И так до сегодняшнего дня. Углубят один перекат, а на верхнем и нижнем перекатах глубины тут же падают... Природу не переспоришь. Участок реки Усть-Кут — Киренск до сегодняшнего дня определяет успех навигации: если здесь есть вода, есть глубина, то флот без задержек проходит в Осетрово и грузится на полную осадку. В маловодные навигации в устье Киренги производится перевалка грузов с судов, прибывших из Осетрово, в более крупные, с большей осадкой. От Киренска река становится судоходной в любой период навигации для всех типов судов. По возрасту к Киренску приближается с. Никольское: в 1631 г. Иван Галкин с ватагой поставили здесь Никольский погост. На левобережье за высокой скалой Шалагай (Шараголь) открывается пос. Алексеевск, основанный в начале 1700-х гг. крестьянином-переселенцем Иваном Алексеевым для обслуживания почтового тракта и занятий хлебопашеством. В 1906 г. напротив Алексеевска, у выселка Хутор, судовладельцем Я.Д. Фризером был основан Алексеевский затон для отстоя пароходов и барж. Существует легенда, по которой судовладелец уговорил крестьян передать ему землю за одно ведро водки. Здесь, в Алексеевске, в 1932 г. были построены деревянные шхуны «Лаптев», «Челюскин», «Прончищев», которые много работали в Арктике. На стапелях Алексеевска строились очистные станции типа ОС, которые собирают с судов отходы и мусор, что в немалой степени помогает сохранять Лену в чистоте. С 1911 по 1919 г. изыскательская партия МПС по исследованию реки Лены под руководством С. Васильева, а затем А. Лагутина (их именами названы залив на Лене и остров в Быковской протоке) провела колоссальную работу — промеры реки, обследование судоходной обстановки, камнеуборку, издание атласов и карт по Лене и Витиму. После Чечуйска русло Лены расширяется и разбивается островами на несколько судоходных проток. У дер. Вишняково в 1755 г. купцом Никитой Шалауровым было построено морское парусное судно «Вера, Надежда, Любовь», на котором он совершил плавание до Колымы, а затем в течение почти десяти лет исследовал Арктику, где в конце концов и пропал без вести. По рассказам старожилов, на правом берегу реки напротив с. Петропавловского, на горе Орлановой, в прошлые времена жителями была обнаружена медная руда, из которой был отлит колокол для местной церкви. В полутора километрах от Петропавловского находится минеральный источник с хлоридно-натриевой водой; лечиться точно такой же водой люди едут в Трускавец. У с. Сполошино русло реки делает поворот на юго-восток. В начале XVIII в. Сполошинская слобода была одной из самых населенных, в ней насчитывалось 28 дворов. В деревне у речки Пелюды в 1735 г. насчитывалось 10 дворов, а в Сукниной (Сухневской) — 16. Вблизи с. Ичера издалека видна скала высотой 587 м над уровнем моря, верхняя часть которой выложена толстослойными светлыми известняками, а нижняя — мергелями, песчаниками и глиной. Ниже Ичеры видны причудливые, почти отвесные скалы, сложенные из известняков высотой 40-50 м, с обширными осыпями. Остаются за кормой опустевшие села Давыдово, Мутинское, Коршунове, все — бывшие почтовые станции, основанные еще в 1722-1724 гг. крестьянами-переселенцами. У с. Частинского археологами были обнаружены останки мамонта и еще более древнего животного — шерстистого носорога, а также стоянка древнего человека. Долина р. Лены на отрезке устье р. Ичера - устье р. Витим глубоко врезана, ее склоны на значительном протяжении представляют собой скалистые обрывы, простирающиеся на многие километры. Ниже Частинской начинается перекат, получивший название «Чертова дорожка», за которым долина реки делает несколько крутых излучин. Их называют «Ленские щеки». Они простираются вдоль реки на 3 км. То правый, то левый берег приобретает здесь форму отвесных скалистых уступов, русло суживается, местами до 700 м, течение становится бурлящим потоком, который устремляется от одного берега к другому. Первая правобережная щека длиной около 1 км представляет собой скалу в форме подковы. Под прямым углом к ней расположена вторая, левобережная щека. Между первой и третьей щеками на правом берегу находится падь Пономарева, по которой можно подняться на вершину третьей щеки. В 3 км ниже устья р. Карпачихи опускается в воду внушительная скала - Пьяный Бык. Во многих туристических справочниках название этого скального массива объясняют следующими причинами. Уступ этот похож на быка, пьющего воду. А пьяным он оказался потому, что в далеком прошлом о него разбился паузок, на котором везли бутыли с водкой. По одной из версий в 1890 г. об эту скалу разбилась большая связка карбасов со спиртным. Бутылки со спиртом в большом количестве вылавливали жители дер. Быковской. С тех пор деревня и называется Пьянобыковская. В толковом же словаре В.И. Даля можно прочитать, что в Сибири «быком» называют не только «известное домашнее животное», но также «огромный камень, торчащий с берега в воду», и уточнено, что «на р. Лене так называют выдающийся с берега утес». В 1957 г. ударилась о скалы щек и затонула баржа, которую вел на буксире пароход «Энгельс». Это была не совсем обычная баржа - спецрейсом в Якутск шли изготовленные к 325-летию вхождения Якутии в состав России сувениры, гжель, посуда с хохломской росписью, всевозможные значки... Пробоина была столь велика, что в течение нескольких минут баржа затонула, а весь бесценный груз до сих пор покоится на дне. Всего за 1982-1989 гг. в щеках произошло 14 крупных аварий. Это место - настоящее «кладбище кораблей». В 1925 г. здесь была установлена мачта-семафор. Сигнальщик следил за подходом судов и связок карбасов, регулируя очередь для прохода через щеки. Ниже щек — дер. Сосновка, которая была основана в 1944 г. как отстойный пункт. Чуть позже началось строительство лесоучастка Визирный, где сейчас находится крупный лесной причал. Напротив с. Курейского в Лену впадает ручей Ереген, в 6 км от села находится минеральный источник. В полукилометре от с. Солянского, чуть выше по течению, также имеется ключ. Прекрасная по своим качествам вода течет и из родников по берегам речки Солянки. Всего в среднем течении Лены выявлено свыше 100 различных источников. В 6 км ниже лесоучастка Юхта находятся Вонькие ключи. Вода в них холодная, солоноватая, с высоким содержанием сероводорода. Местные жители устроили здесь своеобразный курорт. Этот район привлекателен для курортного лечения еще и тем, что берега Лены ниже щек исключительно живописны — отвесные скалы в обрамлении буйной растительности, каменные столбы, шпили, башни, целебный воздух... Дер. Серкино, основанная еще в 1760-е гг., примечательна прежде всего тем, что жители ее не занимались почтовой гоньбой, а только хлебопашеством. В 1797 г. здесь проживало около 20 человек, а через полвека чуть больше 100 человек. Километром ниже Серкина проходит граница между Республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью. Здесь сменяются часовые пояса: разница во времени с Москвой составляет 5 часов в Иркутской области и 6 часов - на западе Якутии. Еще через пять с небольшим километров открывается Витим. Сегодня это провинциальный тихий поселок, построенный по-сибирски добротно и ничем особым не выделяющийся, а когда-то здесь был «золотой Клондайк». Основанная в 1680-х гг. ссыльными участниками стрелецкого бунта, Витимская слобода росла поначалу медленно. Главными занятиями жителей были хлебопашество, охота, извоз, промысел слюды. Тихая размеренная жизнь была прервана в 40-х гг. XIX в. «золотой лихорадкой» — в огромных количествах вверх по Витиму двинулись грузы, люди, техника, пароходы. К 1917 г. на Лене и Витиме работало 40 пароходов. Народ шел сюда «за фартом», в надежде разбогатеть. В рассказе писателя В. Короленко «Государевы ямщики», в романе В. Шишкова «Угрюм-река» подробно описаны жизнь и нравы тогдашнего населения этого края, а Витим легко угадывается под названием села Разбой. После впадения р. Витим фарватер Лены становится более мощным, глубины здесь позволяют всю навигацию работать судам всех типов, имеющихся на Лене. За островом Малый (Казаковский) открывается пос. Пеледуй. Это трактовое село было основано в 1665 г., и более чем за три столетия через него проехало в сторону Якутска и назад много разного люда: участники великих и малых экспедиций, генерал-губернаторы, ссыльные нескольких поколений. Бывали здесь исследователи Арктики О. Шмидт и И. Папанин, сыгравшие большую роль в развитии Пеледуя. В 1816 г. в нем проживало 25 человек, через 40 лет население удвоилось. В 1933 г. только что организованное Северо-Якутское пароходство решило основать здесь крупную верфь, и уже в следующую навигацию ее продукция — несколько барж — начали работу. Ниже Пеледуя на вершине левобережной скалы энтузиастом В. Свистуновым сооружен своеобразный монумент «Мать-Якутия». Еще ниже по течению — старинная почтовая станция Песковская. Чем дальше по реке, тем заметнее признаки приближающегося города. Все чаще пересекают курс теплохода моторки, все больше построек на берегах. Скоро Ленек, бывшая Мухтуя... Здесь были прекрасные пахотные угодья, местные крестьяне жили богато. Оборот Мухтуйской ярмарки в 1913 г. составил 13 тыс. рублей, что по тем временам было суммой значительной. Известна шутка мухтуйских ямщиков, когда нетерпеливый пассажир предлагал им чаевые: «Мы тебе сами заплатим, ты только не езди!» Так бы и осталась незаметной Мухтуя, однако с 1956 г., после открытия алмазных месторождений в вилюйском бассейне, Ленек служит перевалочной базой для грузов, идущих в Мирный по автомобильной дороге. В 1963 г. рабочий поселок Мухтуя получил статус города, был переименован в Ленек. Здесь построен большой речной порт. Город чрезвычайно пострадал от весеннего наводнения 2001 г., но в короткие сроки был отстроен заново. Ниже острова Глухого на правом берегу реки в воду обрывается скала Алянч (на некоторых картах Аян), на другом берегу, в урочище Долгий Хребет, видна скала Каланча, за которой возвышается утес Хоп-Чай (Хопычья). Чуть ниже скалы Колокол в Лену впадает речка Ура (Урх). Речники издавна считают устье речки Ура за середину реки Лены, называя это место «Ленским экватором». На этом участке река очень трудна для судоходства. Немного ниже пос. Мача с левого берега реки, словно из воды вырастает очередной скалистый выступ — гора Ходар. Если судно пристанет к берегу, стоит совершить восхождение на вершину горного массива. Скалы Ходара своими очертаниями напоминают силуэты каких-то древних, разрушенных войнами и временем храмов. А на одном из вертикальных склонов глубокой расселины отчетливо просматривается выступающая голова медведя, раскрывшего пасть. Отвесные обрывы высотой до 80 м свидетельствуют о напряженных тектонических процессах, приподнявших этот массив над ленской гладью. Компактный и бесконечно разнообразный в цветах и формах вершин и склонов, Ходар даже среди множества неповторимых скальных массивов ленской долины заслуживает особого внимания. Это природный, в первую очередь геологический, феномен, раскрывающий в своих каменных страницах далекое прошлое этих мест. У с. Дельгей производится сплотка леса для сплава по Лене, который потом 2-3 недели идет до Тикси за мощными буксирами. Напротив острова Маячного расположено большое с. Нерюктяй, жители которого занимаются овощеводством, коневодством, разводят крупный рогатый скот. В последнее время, с открытием круизных рейсов по Лене, здесь швартуются комфортабельные теплоходы «Демьян Бедный» и «Михаил Светлов», и туристы знакомятся с жизнью и бытом местного населения. Весьма примечательное место на Лене — остров Кыллах. С учреждением Ленской сплавной ярмарки на нем ежегодно собирались со всей округи охотники, крестьяне, купцы и шел торг. В 1858 г. в селении Кыллах была построена Николаевская деревянная церковь, чуть позже открыто народное училище. От острова Кыллах недалеко до старинного города Олекминска. Издалека видны скалы Сопка и Дабан, под склонами которых на несколько километров вдоль берега Лены раскинулся бывший острог. Первоначальное поселение — ясачное зимовье - было поставлено в устье Олекмы в 1633 г. боярским сыном Иваном Козьминым. В 1635 г. стрелецкий сотник Петр Бекетов укрепил стены и построил башни, а чуть позже острог был перенесен на нынешнее место. С 1656 г. здесь обосновываются пашенные крестьяне, в 1660 г. в деревне насчитывалось уже 10 дворов. Значение Олекминска возрастает со второй половины XVIII в.: в 1783 г. он был объявлен городом, а с 1822 г. — центром обширного Олекминского округа. К этому времени в нем уже были Преображенская церковь, 60 обывательских и один казенный дом, хлебный, соляной и винный магазины, гостиный двор и проживало 54 человека. В 1862 г. население увеличивается до 300 душ. Сегодняшний Олекминск — город, в котором размещены леспромхоз, деревообрабатывающие предприятия, гипсовый рудник, речной порт, школы, клубы.