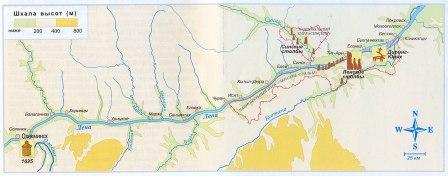

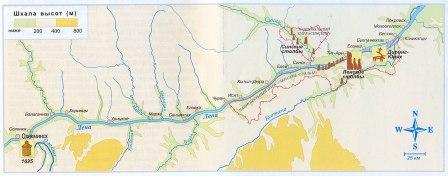

От Олекминска до пос. Покровск

Ленские столбы - Диринг-Юрях

Продолжая характеристику р. Лены, отметим, что на участке от Олекминска до пос. Покровск река врезана в Приленское плато; глубина вреза составляет более 300 м. Правый склон преимущественно осыпной или обрывистый, скалистый. Долина реки здесь практически прямолинейна, хорошо разработана. Ширина ее составляет 3-4 км, местами 10-12 км. Ниже Олекминска с левого берега Лены в нее впадает речка Солянка, в бассейне которой разгружаются соляные источники. Ниже правобережного ручья Тостур начинается небольшое урочище Хара-Чай, рядом с которым — уникальные месторождения каменной соли. Впервые здешние соляные источники описал в 1736 г. С. Крашенинников. Если внимательно вглядеться в коренные обнажения левобережных склонов долины Лены, можно увидеть на их поверхности белесоватые натеки — свидетельства наличия в разрезе соленосных и гипсоносных пород. Следуя далее вниз по Лене, теплоход минует основанную в 1750-х гг. почтовую станцию Чекурская, впоследствии переименованную в с. Урицкое. Здесь в 1902-1905 гг. отбывал ссылку большевик М. Урицкий. Дом, в котором он жил, сохранился. В районе селения Хатын-Тумул теплоход входит в одноименный перекат, особенно затрудняющий проход судна при малой воде. Грунт на перекате — скальный. Раньше здесь в зимний период регулярно проводились взрывные работы, а весной — уборка камней землечерпалкой. Сейчас на этом участке работает специальный скалодробительный снаряд. Напротив с. Еловского до 50-х годов размещался крупный затон с мастерскими. В 1932 г. пароходство «Лензолотофлот» построило здесь мастерские и жилые дома. В 1957 г. после ликвидации этого пароходства, затон потерял свое значение. Расположенное ниже левобережное с. Чуран просуществовало 100 лет, но сегодня заброшено. Брошена и база Чуран на правом берегу, откуда в 1924 г. на Алдан была проложена дорога, организованы аэропорт, склады для перегрузки товаров с карбасов и барж. К сожалению, теплоход не может подойти к спрятавшемуся за островами левому берегу реки, к устью речки Мухатта, отмеченному высоким скалистым обрывом. Там можно было бы наблюдать простирающуюся на несколько десятков километров ровную стену, напоминающую набережные Санкт-Петербурга. Она состоит из плитчатых известняков кембрийского возраста. Через равные промежутки над ней возвышаются невысокие останцы, сложенные такими же известняками, которые похожи на сторожевые башни Петропавловской крепости. Стена эта с небольшими перерывами тянется до самого Синска — сравнительно небольшого поселка, расположенного неподалеку от устья р. Синей. В «Памятной книжке Якутской области» говорится о построенной в 1823 г. в селении Синском Воскресенской деревянной церкви. Еще до революции через Синскую прошла телеграфная линия до Якутска, здесь была пароходная пристань. Чуть выше Синска на правобережных скалах можно увидеть древние наскальные рисунки. Река Синяя - настоящая туристская жемчужина, сколь манящая, столь и труднодоступная. Устье ее обычно мелководно, выше по течению встречаются порожистые участки, а в верховья можно попасть только вертолетом или по Вилюйскому тракту. Путь нелегкий, однако он будет полностью оправдан спуском по р. Синей. Если в Лене окажется высокая вода и Вам посчастливится совершить экскурсию в устье р. Синей, Вы сможете подняться хотя бы до первых Синских столбов, которые по красоте могут поспорить со знаменитыми Ленскими. Поразительно неожиданные своей мрачностью, столбы возвышаются над основанием из каменных известняковых плит. Ступени этих титанических плит напоминают лестницу, ведущую в никуда, в подножие вертикальной монолитной стены. Эта мрачность каменного мира, этот полумрак и скалистость рядом с буйной зеленью долины, это единство, торжество и согласие косной и живой природы оставляют сильнейшее впечатление даже у людей, много повидавших на своем веку. В устье р. Синей обнаружена стоянка древнего человека периода неолита, бронзы и раннего железа, на скалах сохранились древние рисунки. Чуть ниже Синска, по правому склону долины р. Лены, открываются знаменитые Ленские столбы. Ленские и Синские столбы - это обрывистые, совершенно отвесные скалы, сложенные кембрийскими известняками. Подобные известняки были впервые обнаружены и описаны в Англии, в графстве Уэльс (старинное название - Кембрия). Время, осадки, речная вода и ветер придали каменной тверди Земли причудливые формы. Протяженность столбов вместе с мощными каменными скалами-останцами вдоль берега р. Лены около 80 км. Ленские столбы давно привлекают внимание путешественников и исследователей. Расположены они по правому берегу Лены напротив дер. Батамай, в 200 км выше г. Якутска. Ленские столбы представляют собой выветрелые коренные выходы кембрийских известняков, разбитых сложной системой тектонических трещин. По трещинам широко развито явление скалывания (отседания) склонов. Наиболее распротранены столбчатая и столбчато-плитчатая формы выветривания. В зависимости от степени выветрелости, породы распадаются на столбы, шпили, скалы, башни, другие причудливые формы, а также образуют протяженные осыпи. Над Леной столбы обычно поднимаются несколькими ярусами. Наличие ярусов объясняется выходами пород разной устойчивости Они характерны для всего правого склона долины р. Лены на этом участке. Ныне Ленские и Синские столбы, долина р. Синей и междуречье Лены и Буотамь введены в систему особо охраняемых природных территорий в качестве национальных природных парков. Национальный природный парк «Ленские столбы занимает часть Лено-Буотамского водораздела, включая правый берег р. Лены с уникальными и интенсивно посещаемыми туристами живописными скалами, дюной (тукуланом Саамыс-Кумага), стоянкой и захоронениями древнего человека в местности Диринг-Юрях, сосновыми борами и сухими степными ландшафтами; долину р. Буотамы со скалистыми обрывистыми берегами и яркими проявлениями древнего карста; территорию компактного проживания эвенков, а также низовья р. Синей с Синскими столбами. Некоторые Ленские и Синские скалы являют собой также археологические памятники, представленные писаницами и жертвенниками. Площадь парка составляет 485 тыс. га, площадь охранной зоны - 868 тыс. га. Особый интерес на склонах долины р. Лены и ее притоков представляют пещеры. Небольшие пещеры можно видеть на Ленских и Синских столбах, а также на территории национального парка на склонах долины р. Буотамы. Значительная часть пещер, известных в пределах Ленского бассейна, приурочена к древним известняковым породам, легко растворяемым водой. Некоторые пещеры представляют собой сложную систему лабиринтов из залов и коридоров, соединенных узкими ходами. Нередко в них встречаются причудливые ледяные сталактитовые образования, ледяные накипи, небольшие озера с плавающими льдинами. Это закономерно, учитывая, что большая часть ленского бассейна расположена в зоне вечной мерзлоты. В некоторых пещерах обнаружены следы обитания первобытного человека, на стенах встречаются разнообразные рисунки различной давности. Ниже столбов находится устье небольшого ручья Диринг-Юрях. В продолжение многих лет археологи проводят в этой местности раскопки и обычно организовывают для туристов интереснейшую экскурсию в далекое прошлое, отстоящее от нас на многие тысячи, а может быть, и сотни тысяч лет. Здесь, в местности Диринг-Юрях, обнаружены многочисленные остатки материальной культуры древнейших людей Евразии, в том числе древнейшие на Земле орудия труда - каменные чопперы. Подобные, едва обработанные каменные орудия, сделанные из кремниевых валунов, до этого были найдены лишь в Африке, потому этот континент и считался прародиной человечества. На дне археологических раскопов видны сохранившиеся древнейшие, испещренные многочисленными ударами «наковальни». Рядом лежат неудавшиеся изделия. Возможно, что где-то в скалах Ленских столбов найдется и жилище тех людей, что приходили к Диринг-Юряху работать в первобытной «мастерской. Рядом с местом раскопок обнаружена пещера, служившая жильем в более позднее время, в эпоху неолита. Чуть ниже устья ручья Диринг-Юрях стоит обратить внимание на огромный массив развеваемых песков — песчаную дюну, или тукулан Саамыс-Кумага. Этот массив протягивается на 300 м вдоль бровки высокой ленской террасы. Песчаный холм высотой около 50 м — не единственная дюна ленской долины. Дюны можно увидеть и выше по реке, например на высоком песчаном правом берегу Лены в районе острова Кыллах, и ниже, практически всюду, где склоны высокой террасы сложены песками — наносами древней Лены. Однако дюна, о которой идет речь, самая значительная по размерам и характерная по своей форме. Пески здесь частично победили растительное царство, образовав кусочек настоящей пустыни. Это неудивительно, ведь в Центральной Якутии выпадает немногим более 350 мм осадков в год, и существующая здесь растительность целиком и полностью обязана своим существованием мерзлоте: мерзлая порода не дает почвенной влаге проникать в глубь земли, благодаря чему ее хватает для питания и произрастания растений. Чуть ниже этой песчаной дюны расположено устье р. Буотамы — замечательной светлой долины, излюбленной туристами-водниками. На высоком левом ленском берегу - дер. Бланка, основанная в 1830 г. как почтовая станция. Неподалеку от нее на мысе Тойон-Ары сохранились наскальные творения первобытных художников, открытые академиком А. Окладниковым. Подобные рисунки можно увидеть и чуть ниже по течению. Сразу за устьем Буотамы теплоход прижимается к левому берегу реки. На правом же берегу расположен пос. Качикатцы, внешне ничем не примечательный, хотя в далеком прошлом он славился своими железоплавильщиками и кузнецами. Руду — ожелезненные известняки — якутские металлурги добывали в долине р. Лютенки. Получаемое ими железо, из которого выковывались ножи и другие орудия, было известно далеко за пределами Якутии. Ныне Качикатцы известны благодаря расположенному поблизости от села мощному источнику подземных вод, называемому Булус (ледник). Воображение человека, оказавшегося здесь в любое время года, поражают мощные выходы подземных вод, вырывающихся на поверхность многочисленными хрустальными струями. Зимой они превращаются в обширную наледь голубоватого цвета. Масса прозрачного, чуть ноздреватого льда образует единый массив, но летом распадается на отдельные ледяные блоки. В жаркий солнечный день, среди зелени и сосен, огромное впечатление производят потоки воды на ледяной поверхности; в лютую зимнюю стужу не меньшее удивление вызывают изумительные водно-ледяные каскады. А если вспомнить, глядя на эту картину, что и недра проморожены здесь на глубину несколько сотен метров, то все увиденное представляется совершенной фантастикой. Фантастикой, которую почитают местные жители: именно здесь, над долиной источника, они отмечают национальный праздник якутов - Ысыах. Приезжают сюда из других сел и местностей чтобы отметить какое-нибудь событие. Собираются семьи, компании друзей, постоянно бывают группы туристов. Ныне водоносный горизонт источника Булус каптирован водозаборной скважиной. Превосходная питьевая вода разливается в бутыли и поступает в торговую сеть. Однако источник по-прежнему пробивается из земных недр, поражая воображение всех, кто сюда попадает. Булус — не единственный источник в этих местах. Немного ниже по реке и ближе к городу, примерно на 6 км выше пос. Рассолода, раскинувшегося на правом берегу Лены, в нее впадает ручей Улахан-Тарын, своим названием обещающий встретить в его долине большую наледь. Действительно, эта наледь к марту занимает площадь более 2 кв. км., однако к концу лета полностью стаивает. Через 18 км на высоком левом берегу открывается бывшая почтовая станция Покровская, основанная около 1700 г.